Une gigantesque explosion va changer le ciel nocturne cet été

À côté de la constellation d’Hercule, un astre va briller… pendant quelques semaines tout au plus.

ASTRONOMIE - Imaginez une étoile que l’on n’a pu observer pour la dernière fois qu’en 1946 avant sa disparition. Fruit d’une gigantesque explosion à 3 000 années-lumière de la Planète bleue. On ne peut pas dire exactement quel jour, mais d’ici septembre au plus tard, mais cet astre éphémère s’apprête à ressusciter, pour quelques jours seulement.

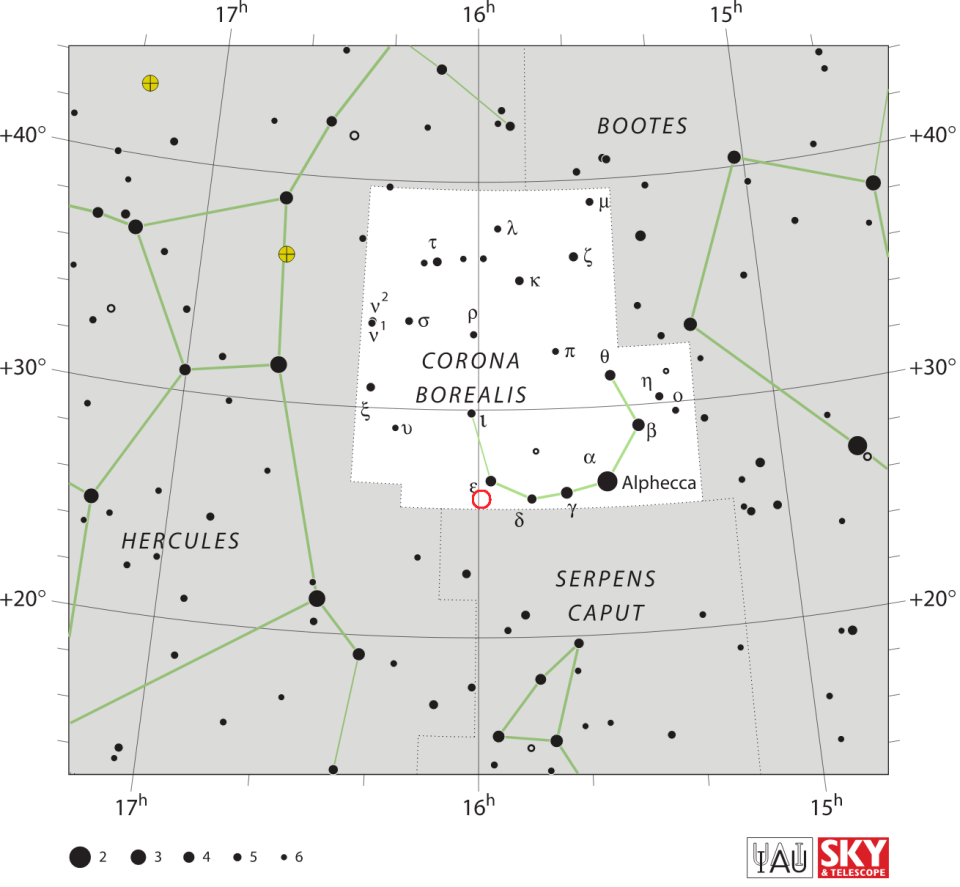

C’est dans la petite constellation de la couronne boréale, à côté de la constellation d’Hercule, que vous pourrez l’admirer à l’œil nu avant la fin de l’été, et pendant un peu moins d’une semaine. Sur la gauche de cet ensemble en forme de U, un astre à faible lueur aura fait son apparition : il s’agit de T Coronae Borealis, ou T CrB pour les connaisseurs.

Explosion thermonucléaire

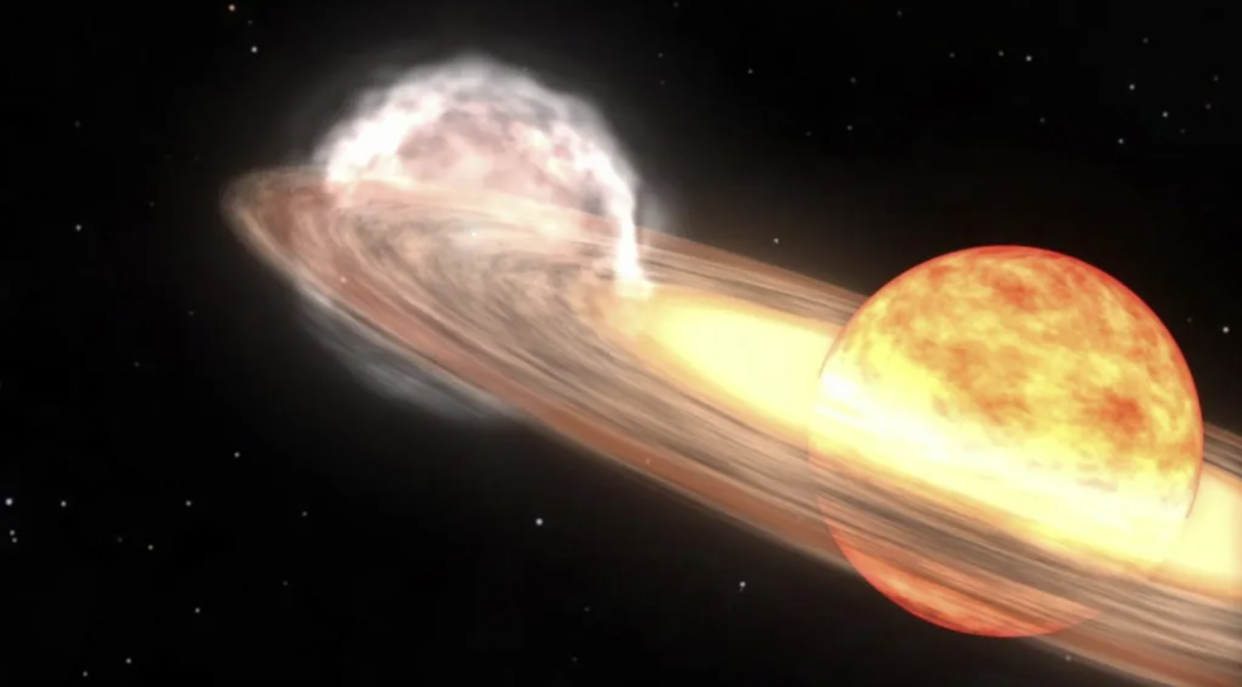

T Coronae Borealis n’est pas qu’une étoile, mais un système binaire. Cela signifie qu’elle est composée d’une naine blanche, soit une étoile très concentrée (imaginez la masse du soleil, mais contenu dans la taille de la Terre), toute proche d’une ancienne géante rouge, les deux orbitant l’une autour de l’autre. Une géante rouge, c’est une étoile mourante, dont la taille a considérablement augmenté, mais qui perd peu à peu sa masse. Et c’est là qu’un véritable moteur à explosion se met en place.

La force gravitationnelle de la naine blanche, très dense donc à l’attraction très forte, attire le gaz dilaté à la surface de la géante. Cet hydrogène vient donc s’accumuler, année après année, à la surface du petit astre à mesure qu’il quitte la géante rouge. Au bout de plusieurs années, quatre-vingts ans dans le cas de T CrB, la pression du gaz devient trop forte et c’est l’explosion : une gigantesque explosion thermonucléaire (oui, comme la bombe) qui débarrasse notre naine blanche de son manteau d’hydrogène.

Ce rayonnement, que l’on appelle une nova en astronomie, fait briller le système binaire comme jamais, jusqu’à être visible par nos yeux d’humains, à quelque 28 millions de milliards de kilomètres de là. Normalement, T Coronae Borealis est trop discrète pour être vue sans un (modeste) télescope, et pour quelques jours ce ne sera plus le cas.

L’observation de ce phénomène ne date pas d’hier : c’est en 1217 qu’un moine allemand, Abbott Burchard, a remarqué pour la première fois qu’une étoile à la lueur très faible était soudain devenue très lumineuse. Depuis, tous les 80 ans, cet événement réjouit beaucoup les astronomes amateurs, mais pas seulement. En 1946, bien des instruments d’observations astronomiques n’existaient pas encore, notamment pour détecter les rayons gamma. Cette nova est donc l’occasion d’en apprendre plus sur notre univers et son fonctionnement.

À voir également sur Le HuffPost :

Astronomie : l’alignement des planètes n’est toujours pas une raison pour croire à votre horoscope

Cette étoile a déconcerté les chercheurs avec sa surface bouillonnante

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités