Du mythe à la réalité, que mangent vraiment les rugbymen?

Au pays d’Astérix le Gaulois, on a tôt fait de comparer l’assiette des rugbymen à une plâtrée de sangliers dont raffole Obélix - qui fit d'ailleurs apprécier ses qualités de franchissement au cours de leurs aventures chez les Bretons. Et s’il est vrai que d’anciens joueurs ont entretenu cette légende, racontant ci et là comment ils se concoctaient d’énormes chaudrons de cassoulet lors d’une préparation de Coupe du monde dans les années 80, la diététique sportive a heureusement fait son trou en Ovalie ces quinze dernières années.

L’attention apportée à la nutrition comme facteur essentiel de la haute performance, à l’instar du sommeil, de la préparation physique, de l’entraînement et de la récupération, a ainsi accompagné la professionnalisation du rugby. Les joueurs évoluant désormais dans un environnement ultra-optimisé, à des niveaux d’intensité très élevés, rien ne peut être laissé au hasard sans prendre le risque de la blessure.

"La nutrition va occuper un rôle de préservation de la santé du joueur, pouvoir lui fournir tous les nutriments nécessaires à sa bonne performance, explique Julien Rebeyrol, diététicien nutritionniste du sport au sein du LOU Rugby où il gère la nutrition sportive de l’équipe professionnelle et du centre de formation depuis 2017.

"C'est une évidence qu'on oublie parfois, mais ça reste la base de la nutrition"

"Il y a deux choses: l’assiette à court terme, autrement dit, 'y a-t-il assez d’énergie dans l’assiette? Correspond-elle à leur charge d’entraînement? Ont-ils les bonnes portions de protéines pour récupérer efficacement?'. Et l'assiette à long terme, c’est-à-dire tout ce qui va contribuer à protéger le joueur contre les blessures, à mieux récupérer après blessure par exemple. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes nutriments qui contribuent à ces objectifs", complète Maryse Thiebaud, diététicienne nutritionniste auprès d'un autre club de Top 14, le Montpellier Hérault Rugby.

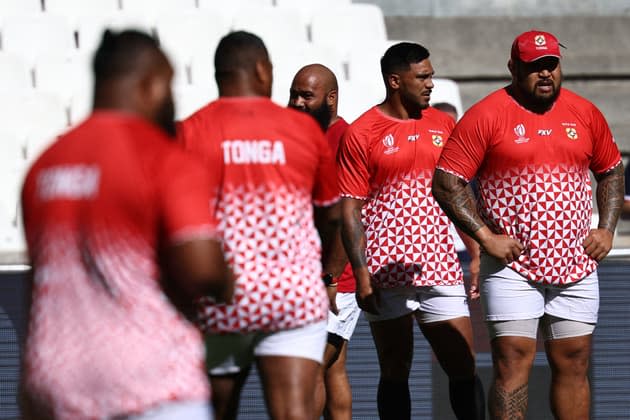

La nutrition a une incidence sur des problématiques liées à la gestion de la composition corporelle: le gain de masse musculaire, la perte de masse grasse. Et dans un sport comme le rugby, avec "autant de gabarits que de besoins sportifs et énergétiques sur le terrain", il est parfois nécessaire de cibler les besoins spécifiques de chaque individu afin d’organiser en conséquence une stratégie de nutrition individualisée.

Sur une journée d’entraînement, pour une même équipe de rugby masculine, la dépense énergétique va varier de 3500 à 5000 calories, "soit un bon repas de différence", selon les joueurs, fait savoir Marina Fabre, diététicienne nutritionniste à la Fédération française de rugby (FFR).

De l'importance de se sentir bien dans son assiette

Et les apparences sont trompeuses. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il arrive que les besoins énergétiques d'un ailier de 90 kilos soient parfois supérieurs à celui d'un première ligne de 120 kilos. "C'est physiologique, ce n'est pas propre au rugby. Plus notre taux de masse grasse est au-dessus de notre taux de masse grasse optimal, moins le besoin énergétique sera élevé", illustre Julien Rebeyrol.

"Ce qui est important, c’est de voir comment le joueur stabilise son poids, sa masse musculaire, sa masse grasse au cours de la saison sportive, affine Maryse Thiebaud. Tant qu'on n'a pas un relevé précis des habitudes alimentaires d'un joueur, et l'évolution de sa composition corporelle sur une période donnée, c'est très difficile de prévoir ses besoins nutritionnels".

"C'est vrai que les avants ont une fâcheuse tendance à faire du gras plus facilement que les arrières, mais bon..."

"Il existe des avants, généralement des gros gabarits, qui ne sont pas de si gros consommateurs que ça - il y a des gros mangeurs quand même ! -, et des joueurs à l’arrière qui ont du mal à tenir leur poids à plus de 4000 kcal par jour. Ce qui importe est de définir individuellement le type d'alimentation dont un joueur a besoin", conclut la spécialiste.

À raison de trois à quatre repas collectifs par jour, les joueurs professionnels de rugby ont pour la plupart compris l’intérêt d’intégrer une bonne diététique dans le cadre de leur activité, en privilégiant des aliments sains et non transformés. Charge ensuite au club de veiller à ce que la nourriture soit suffisamment digeste pour que les joueurs arrivent dans les meilleures dispositions à l'entraînement et en match, avec des menus variés et équilibrés sur le plan énergétique, sans négliger le goût. Pour Didier Rubio, diététicien nutritionniste qui fut chargé du XV de France entre 2005 et 2011, sous Bernard Laporte puis Marc Lièvremont, ce dernier paramètre est essentiel.

"Le bien-être, lâcher du lest, fait partie de la performance. Le plaisir dans la bouffe fait partie de la performance"

Un avis partagé par Maryse Thiebaud: "Je travaillais à l’époque pour le Racing Métro, avec pas mal de joueurs italiens. La cuisson des pâtes était un sujet récurrent. Cela peut paraître du détail, mais il n’empêche que c’est le genre de petit détail qui fait qu’ils se sentent bien dans leur assiette, c’est important, surtout avant un match."

"Le repas qui précède une rencontre n’est pas le plus difficile à organiser", sourit Didier Rubio en connaissance de cause, l’enjeu étant d’avoir un repas énergétique et digeste. "Nous, en général, on part sur un choix de trois féculents, de la volaille, un poisson blanc, énumère Marina Fabre. On va limiter tout ce qui est gras, et tâcher d’avoir les cuissons les moins grasses possibles. On va aussi limiter tout ce qui est riche en fibres, qui peut être long à digérer. Et en dessert, ça peut être une compote de fruits, un biscuit digeste, ça peut être des meringues..."

Liberté et responsabilité

Le buffet des différents repas quotidiens proposés aux joueurs et aux joueuses du XV de France possède une bonne base commune: un buffet d’entrée, avec de nombreuses crudités. En sources de protéines, les joueurs ont à leur disposition une viande, un poisson et des œufs, deux à trois choix de féculents selon le type de journée, mais également un à deux choix de légumes cuits. Pour le dessert, des fruits rouges, riches en vitamines antioxydantes, un bar à graines, des yaourts et du fromage blanc leur sont proposés.

"On essaie d’avoir des éléments intéressants, de quoi couvrir leurs besoins en énergie (protéines, glucides, lipides). Selon la charge d’entraînement, si c’est une séance où on a sollicité les muscles, on veut plus de protéines, et on ajoute une entrée protéinée comme un flan au thon, par exemple. Si c’est une journée énergétique, on va ajouter un dessert qui fait plaisir et permet de couvrir des besoins énergétiques supérieurs: sur une journée très intense, ça peut être une tarte aux fruits. Si on n’a pas de contrainte de digestion, ça peut même être un dessert plus gourmand, comme un flan pâtissier."

Le rapport à l’alimentation dans le cadre de la performance de haut niveau pour des sportifs de l’élite a "beaucoup évolué depuis quelques années", notent les professionnels de santé, mais le joueur n’en demeure pas moins gourmand. Et qui dit "gourmandise" dit "excès", surtout à la maison, où le contrôle est forcément moindre, comme l'explique Maryse Thiebaud.

"Les rugbymen ont une culture du bien-vivre"

"Il faut parfois être vigilant pour ne pas que ça dérive, faire passer le message sur l'intérêt d'une nutrition adaptée et de savoir maîtriser les écarts", avertit la diététicienne nutritionniste.

La question de l'alcool

L'alcool est également un paramètre de l'équation nutritionnelle du rugbyman, dans un sport connu pour ses sacro-saintes "troisièmes mi-temps". Si les bières consommées dans les vestiaires en compagnie du président de la République Emmanuel Macron font sourire et inspirent un certain esprit de camaraderie qui lie le groupe, elles n’ont aucun intérêt pour la récupération. "C'est un mythe", assure Marina Fabre. Mais là encore, la vigilance est de mise, et les joueurs responsabilisés.

"Tout dépend de la quantité d'alcool ingérée"

"Tout dépend aussi du temps qui sépare le joueur du prochain match, renseigne Marina Fabre. C’est tout un travail en équipe avec les différentes composantes du staff pour savoir à quel moment on laisse plus de libertés et à quel moment on conseille aux joueurs de faire attention, parce qu’il y a un délai de récupération qui est court. On les accompagne dans ce sens, après ils savent se gérer." Et pour cela, comme pour le reste, il se dit que le demi de mêlée Antoine Dupont est un modèle d'exemplarité.

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités