Ces lettres vieilles de 250 ans ne vont pas plaire aux puristes de l’orthographe

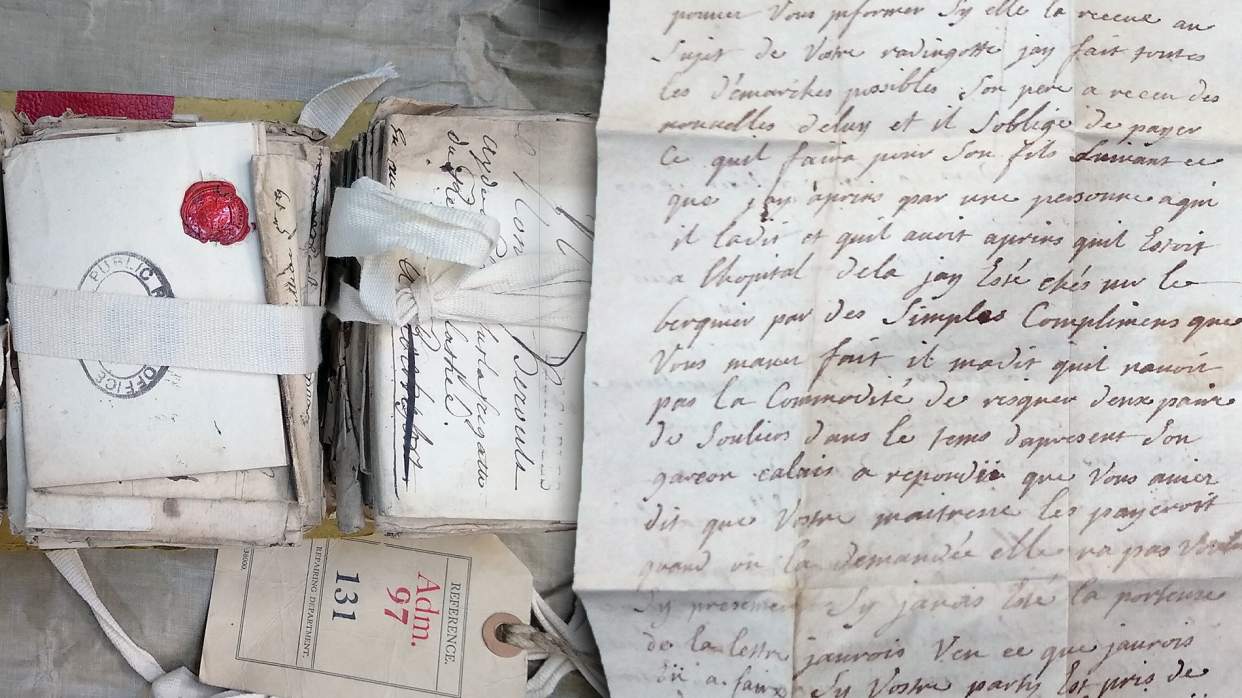

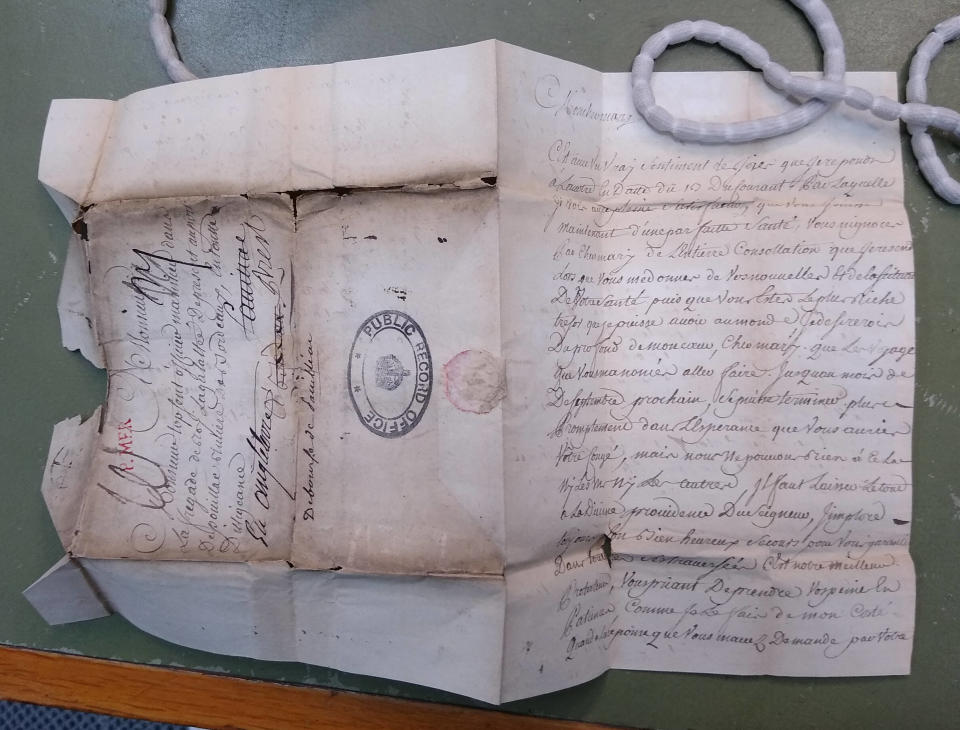

HISTOIRE - Il y a des malheurs qui, un jour, finissent par avoir du bon. Le samedi 8 avril 1758, dans le golfe de Gascogne, une frégate française, le Galatée, est tombée aux mains des Anglais, en pleine Guerre de sept ans avec la France. Les marins ont alors été privés, durant leur captivité, d’une centaine de lettres qui leur était destinée.

Cette correspondance, les Britanniques l’ont en effet stockée, sans la donner à leurs destinataires. Professeur à Cambridge, Renaud Morieux a retrouvé au hasard de ses recherches dans les archives d’outre-Manche cet incroyable témoignage vieux de 250 ans. L’analyse de ces textes qui ne va pas plaire aux fanatiques de l’orthographe est publiée ce mardi dans la revue Annales. Histoire, sciences sociales.

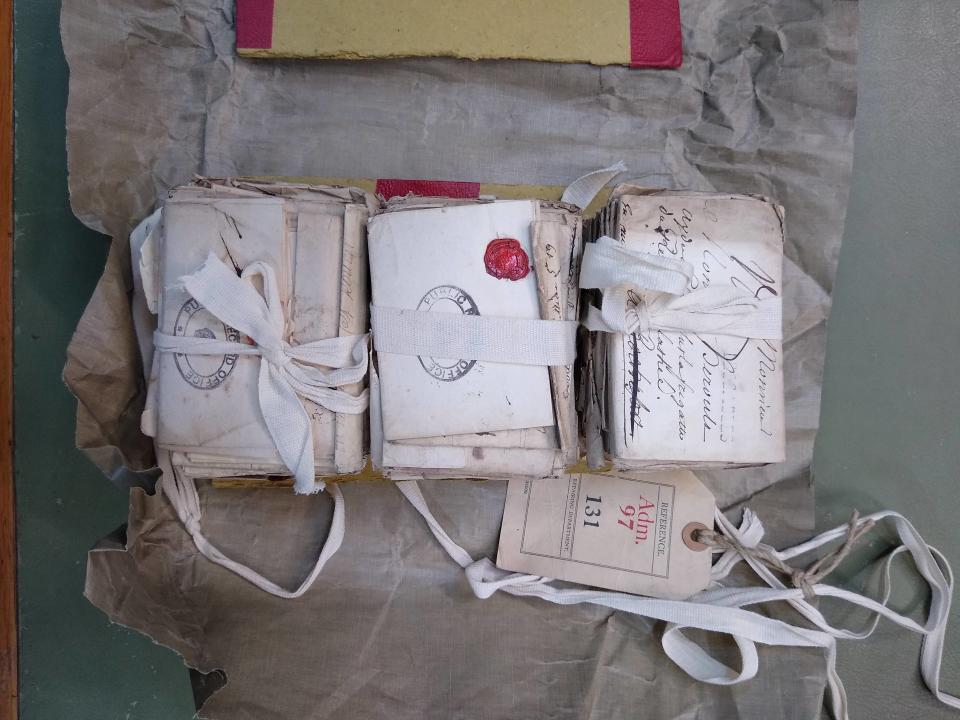

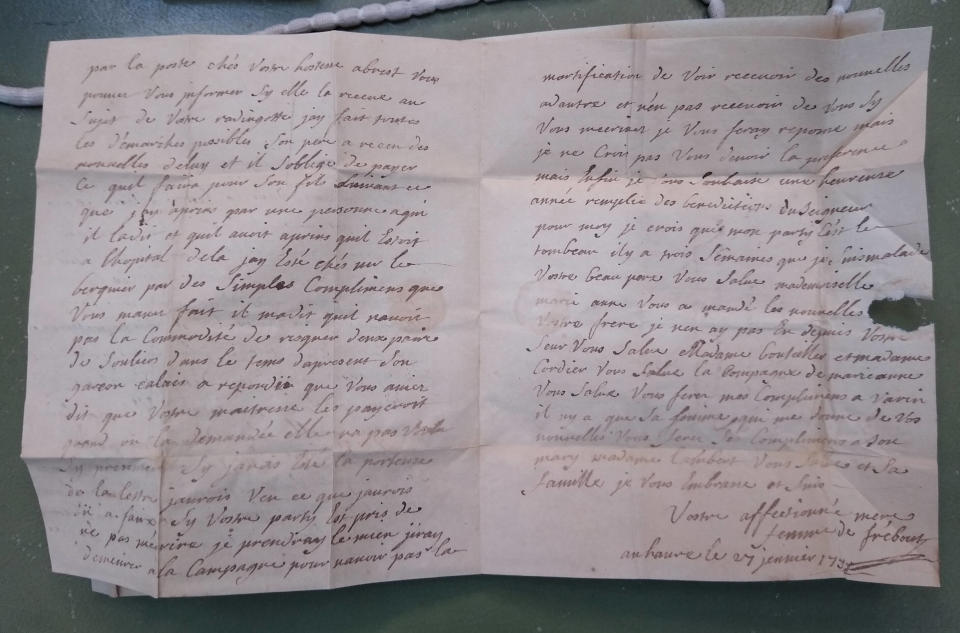

« Je vous prie denevouslesser ma manquer deriens pour conServer Vôtre Santé mon cheres mary qu’il mes cher quetous Les biens, du monde ». Dans ces missives souvent émouvantes se mêlent amour, soucis matériels, jalousie et simple inquiétude pour un proche parti depuis des mois en mer. Mais le moins que l’on puisse en dire sur la forme, c’est que le respect de l’orthographe et de la grammaire n’est pas perçu comme une condition essentielle de la conversation.

« Pas de l’illettrisme au sens strict »

« La plupart des correspondants n’utilisent pas de ponctuation, ne capitalisent pas les mots, ne séparent pas les phrases et ne structurent pas le texte en paragraphes. L’écriture est assez basique, souvent phonétique, l’orthographe erratique et le vocabulaire limité » explique ainsi le chercheur au HuffPost. La grammaire et la ponctuation sont rares, qu’il s’agisse de l’accord au pluriel ou des virgules. On est là, parfois, dans la phonétique.

Mon tres cher epou je suis for surprise et enpainne desavoir dou vien votre yndiferances de neglige de me donne de vos cher nouvelle que jaspire plus que toutte chause du monde je nê pances pas mon cher maitre attire votre disgraces ama bandonne jusque a ce poin la cepandan que lon ma dite que vous ettie bien encolerre contre moy.

Bien sûr, il faut d’abord prendre en compte la période historique. À l’époque où ces lettres sont écrites, l’analphabétisme dans la population française est en baisse continue chez les femmes comme les hommes, mais elle vient tout juste de descendre sous les 50 % chez les Français en général. Pour beaucoup, en particulier dans les campagnes, écrire soi-même est donc impossible.

On passe alors par un membre de la famille, un ami, un voisin au village pour prendre la plume. « Ce sont des gens qui sont habitués à se faire lire des lettres oralement, à dicter des lettres… Ce n’est pas de l’illettrisme au sens strict », précise l’auteur de l’étude. À l’inverse, choisir quelqu’un pour écrire à votre place n’est pas une garantie de respect de toutes les règles en vigueur. Ou même les plus élémentaires.

Lé Crivain vous salue qui ne ses poins losthograffe

« Lé Crivain vous salue qui ne ses poins losthograffe », est-il par exemple écrit au bas de la missive d’une femme à son mari, avant de préciser par la suite : « Qui’l est vôtre neveu Loüis bonaventure Lihard ». Souvent, les lettres sont donc dictées à une personne qui, si elle a appris à écrire, ne maîtrise pas les règles de l’orthographe (certes à l’époque beaucoup moins fixe qu’aujourd’hui) et de la grammaire élémentaire (elle beaucoup plus codifiée).

Est-ce parce que les auteurs, ces « écrivains publics », ne sont pas de la bourgeoisie ou de la noblesse, mais eux-mêmes en général femme, fille ou fils de pêcheur ? « Il n’y a pas une correspondance totale entre rang social et qualité d’écriture, explique le chercheur. Des filles, femmes de matelots savent écrire, à l’inverse des familles de marchands et artisans n’y arrivent pas ».

Autrement dit, l’orthographe n’est pas l’apanage des gens « éduqués », et il n’est en tout cas pas fixé dans le marbre. On rappelle qu’à l’époque, Voltaire lui-même plaide pour un français écrit plus proche de la phonétique… Mais c’est sur un autre point, en revanche, que la distinction entre classes sociales se fait.

« Comme faire un lien entre l’écriture SMS et l’Académie Française »

Les conventions, ou leur absence dans ces lettres, disent tout. Ici, pas de formule de politesse ampoulée. Parfois, la fin est émouvante : « Mon chermary Votre Et obeissante femme Nanette » conclut ainsi cette femme dans sa lettre à son mari prisonnier des Anglais. Mais les formules ne sont clairement pas celles, beaucoup plus standardisées, de la bourgeoisie ou de l’aristocratie.

Même chose pour un détail qui n’en est pas un : l’espace entre la première phrase (« Mon cher mari, ») et la suite de la lettre. « Un des marqueurs du rang social, c’est de marquer un grand blanc entre la formule cher monsieur et le texte principal, parce que le papier est cher à l’époque », précise Renaud Morieux. Ce côté moins formalisé dit beaucoup sur la culture du siècle des lumières...et sur la nôtre.

Depuis le XVIe siècle se diffusent en effet des « manuels épistolaires », un ensemble de conseils qui contiennent cette standardisation de l’écriture. Dans l’aristocratie, dans le clergé également, ces règles se sont imposées. Mais on les retrouve pas ici, la différence entre les deux mondes est trop grande : « c’est comme faire un lien entre l’écriture SMS et l’académie française aujourd’hui : il n’y en a pas […] tous les codes ne se diffusent pas de haut en bas. »

À voir également sur Le HuffPost :

Écriture inclusive : le Sénat adopte une proposition de loi pour l’interdire

Le Grand Prix du roman de l’Académie française à Dominique Barbéris pour « Une façon d’aimer »

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités