Législatives 2024 : bataille de chiffres autour du pouvoir d'achat

La campagne éclair des législatives du 30 juin et 7 juillet, la plus courte de la Ve République, a replacé les inquiétudes économiques des Français au cœur du débat. Pouvoir d'achat, Smic et TVA : les trois grandes alliances avancent statistiques et promesses, des arguments sujets à interprétation que l'AFP a passé au crible.

Pouvoir d'achat

Pour s'affronter, les candidats redoublent de données économiques, promettant notamment d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, première préoccupation des électeurs selon un sondage Elabe de juin 2024 (archive ici).

"Les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces quarante dernières années", a déclaré sur le plateau de TF1 le 25 juin le coordinateur du mouvement La France insoumise Manuel Bompard, qui appelle notamment à travers le Nouveau Front populaire (NFP) à augmenter le Smic et les salaires.

Les Français ont connu ces trois dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces quarante dernières années.

Gabriel Attal et Jordan Bardella, ainsi que leurs députés, ont voté contre l'augmentation du SMIC.

L'économie française est tirée par la consommation… pic.twitter.com/8FkuA9h2fu— Manuel Bompard (@mbompard) June 25, 2024

"Le pouvoir d'achat se définit de manière politique comme notre capacité d'achat, le budget qu'il nous reste pour vivre. C'est une définition qui n'est pas économiquement très fondée. On peut parler de revenus disponibles ou de dépenses", pointe le 27 juin pour l'AFP Lisa Thomas-Darbois, directrice adjointe des études France à l'Institut Montaigne, think tank libéral (archive ici).

"Le pouvoir d'achat, que l'on mesure au niveau macroéconomique, est plus large que le seul salaire. Il inclut aussi les retraites, les prestations sociales, la fiscalité, les revenus du patrimoine…", met en avant le 26 juin Mathieu Plane, économiste et directeur adjoint à l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) (archive ici).

Le calcul de l'évolution du pouvoir d'achat est de fait très variable selon les indicateurs choisis.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) calcule le pouvoir d'achat à l'aide de deux indices : le revenu disponible brut des ménages (salaires, revenus de la propriété et fonciers..) - de fait variable pour chaque foyer -, et l'indice des prix à la consommation - niveau général des prix des biens et services consommés par les ménages -. La différence entre les deux donne l'évolution du pouvoir d'achat, comme l'explique le ministère de l'Economie sur son site (archive ici).

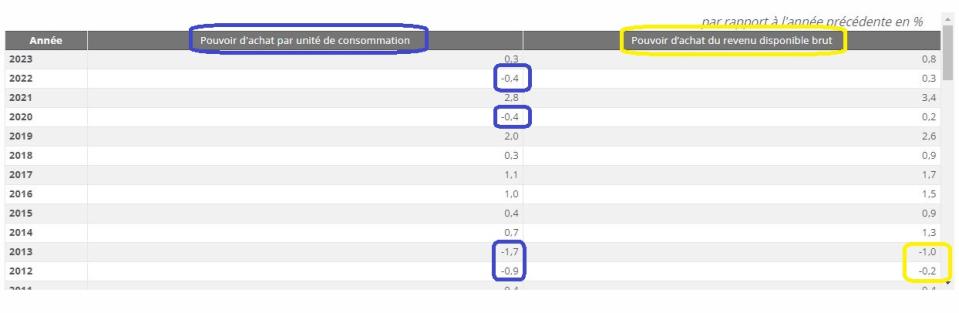

Or, ces quarante dernières années, "la plus forte baisse du pouvoir d'achat est en 2013 avec une évolution de -1,0 % en se basant sur le revenu disponible brut des ménages", a indiqué l'Insee à l'AFP le 27 juin, alors qu'un krach boursier avait eu lieu à l'été 2011.

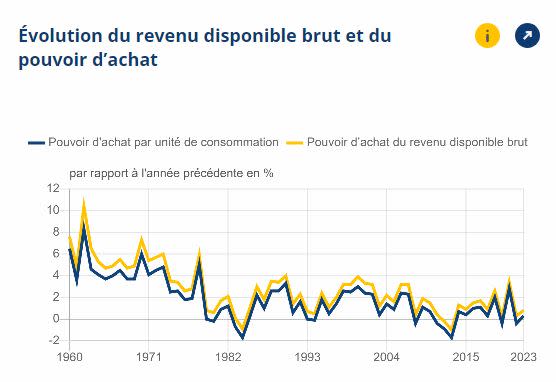

Ce chiffre est mis en avant par cet outil interactif de l'Insee qui montre que le revenu disponible des Français n'a ensuite jamais cessé d'augmenter depuis 2013, toujours selon cet indicateur, représenté en jaune sur la graphique ci-dessus et dont les chiffres sont entourés en jaune dans le tableau ci-dessous (archive ici).

Toutefois, l'Insee calcule aussi l'évolution du revenu disponible brut par unité de consommation, représenté en bleu sur le même tableau. Comme chaque ménage peut compter un nombre différent d'occupants, cela ramène l'indice à un niveau individuel (par exemple 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus) permettant ainsi d'évaluer le niveau de vie d'un ménage.

Or, cet indice montre que le pouvoir d'achat par unité de consommation s'était contracté suite à la crise économique de 2008, de 0,4% en 2008 et sur la période allant de 2011 à 2013. L'indice a ensuite replié de 0,4 % en 2020, en pleine pandémie de Covid, et en 2022, dans un contexte d'invasion russe en Ukraine, comme l'a confirmé l'Insee à l'AFP.

"Depuis cinq ans, le salaire mensuel de base, le salaire des Français rapporté à l'inflation, a baissé", a également ajouté Manuel Bompard lors du même débat sur TF1.

"C'est vrai, si on reprend sur cinq ans, il y a une baisse du salaire réel par rapport à l'inflation, surtout depuis 2019", confirme Mathieu Plane.

Car si le revenu disponible au niveau national a bien augmenté puis quasi-stagné en 2022 et 2023, cette hausse est bien plus liée aux revenus du patrimoine, aux créations d'emplois et aux baisses de fiscalité, relève une étude de 2024 de l'OFCE (archive ici), favorisant les ménages les plus aisés et n'empêchant pas, paradoxalement, une baisse de salaires réels à titre individuel.

"Certes, la tendance générale sur 40 ans est à l'augmentation des revenus", a abondé Lisa Thomas-Darbois. "Mais on a aussi eu une hausse importante de ce qu'on appelle les dépenses contraintes ou préengagées, par exemple liées au logement, au loyer, les charges, l'eau, le gaz, l'électricité, les assurances, les remboursements de prêts immobiliers, les abonnements de téléphonie", poursuit l'économiste.

"Ce sont sur ces dépenses-là que les discours sur la baisse de pouvoir d'achat se font, davantage que sur une diminution nette des salaires ou sur un effondrement de la rémunération du travail. Toute la complexité est là", juge l'économiste.

Hausse du smic

Cet argument est régulièrement avancé par le camp présidentiel dans le cadre de ces législatives. Le 20 juin, lors de la présentation du programme de la coalition présidentielle, Gabriel Attal avait assuré qu'une "hausse du Smic à 1.600 euros nets [...] c’est 500.000 emplois détruits quasi-immédiatement, un salarié sur six au Smic qui tomberait au chômage” (archive ici). Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire avait dénoncé le même jour un "retour du chômage de masse" avec la perspective de 500.000 emplois "détruits" (archive ici).

Selon les dernières données de la Direction générale du Trésor, 3,1 millions de salariés étaient payés au Smic au 1er janvier 2023 (archive ici).

Les économistes sont partagés sur les conséquences d'une hausse du salaire minimum net de 1.398€ à 1.600€ par mois telle que promise par les candidats du Nouveau Front Populaire.

L’Institut Montaigne, un think tank libéral, anticipe autour de 300.000 pertes d'emplois, "dont au moins 200.000 lors de la première année" suivant l’introduction de la mesure, liées à une "hausse générale du coût du travail" (archive ici). "On s'est rendu compte que le tassement des salaires et la destruction d'emplois pourraient intervenir dans une échelle de temps assez courte, probablement dès 2025, voire maximum 2026", a expliqué à l’AFP Lisa Thomas-Darbois.

De son côté,l'OFCE assure que passer le SMIC à 1.600 € net détruirait 29.000 emplois mais que "le financement de cette mesure entraînerait des pertes d’emplois supplémentaires" (archive ici). "Selon le mode de financement retenu, les pertes d’emplois seraient proches de 50.000", précise l'OFCE.

"Il y a plusieurs effets liés à la hausse du Smic", assure Mathieu Plane. Avec un Smic plus élevé, le pouvoir d’achat des salariés augmente, ce qui favorise la consommation. "Ça crée plutôt des emplois", a indiqué l'expert, ajoutant qu'en revanche, "la hausse du coût du travail détruit des emplois".

L'économiste souligne par ailleurs que comme les salaires juste au-dessus du salaire minimum “n’augmenteraient pas autant que le Smic”, les exonérations de cotisations, qui sont calculées en pourcentage du Smic, s'appliqueraient à plus de salariés, ce qui ferait baisser le coût du travail tout en augmentant l'impact budgétaire de cette mesure (lien archivé ici).

Clément Carbonnier, professeur d’économie de l'université Paris VIII, anticipe quant à lui que cette mesure "n’aurait probablement pas d’effet négatif sur l'emploi" mais pointe un "coût important pour les finances publiques" (archive ici).

TVA

Certains partis font aussi des raccourcis et simplifications, passant parfois sous silence des pans entiers de la législation qui compliqueraient ou empêcheraient même de mettre en oeuvre les mesures économiques promises.

Comme en 2022, le RN assure par exemple dans cette campagne pour les législatives qu'il réduirait à 5,5% la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les énergies - carburants, électricité, gaz et fioul - si le président du parti d’extrême droite Jordan Bardella devenait Premier ministre à l’issue du scrutin. Mais pour les seuls carburants, c'est faire fi des textes européens qui empêchent une TVA réduite à 5,5%.

La directive européenne de 2006, révisée en avril 2022, qui fixe le cadre européen en matière de taux de TVA (archive), permet bien de la réduire à 5,5% sur l'électricité et le gaz, sans qu'il soit nécessaire de demander une dérogation à l'Union européenne.

Mais contrairement à ce qu'affirment Jordan Bardella, le "Monsieur économie" du RN Jean-Philippe Tanguy et l'ex-candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen, ce n’est pas du tout le cas pour l'essence et le gazole : ces produits ne font pas partie de l'annexe de la directive TVA qui liste les biens et services pour lesquels une TVA réduite à 5% est autorisée, et aucune dérogation n’est possible, ont expliqué des experts à l’AFP.

Certains juristes relèvent toutefois que la France pourrait néanmoins réduire une autre taxe, la taxe sur la consommation sur les produits énergétiques (TICPE), tout en se conformant à la législation européenne - une procédure qui prendrait néanmoins plusieurs mois, pour une baisse seulement temporaire.

Les économistes expliquent aussi ne pas avoir obtenu suffisamment de détails de la part du RN sur la manière dont il financerait le manque à gagner dans les caisses de l'Etat engendré par ces mesures.

Campagne exprès

"En 2022, lors des campagnes présidentielles et législatives, la question budgétaire n'était pas du tout au centre des programmes", relève Mathieu Plane.

En outre, "vous aviez toujours ce temps politique où vous pouviez plus ou moins tester vos mesures. Pendant cette campagne on a eu des revirements, des suppressions ou des réapparitions de mesures", ajoute Lisa Thomas-Darbois. L'économiste suligne qu'il est de fait difficile pour les instituts de produire des contre-expertises ou projections pour estimer le coût des promesses économiques des candidats.

Car, si de nombreuses mesures sont issues des programmes de 2022, les experts notent que le contexte a évolué depuis, nécessitant une remise en contexte parfois difficile à apporter dans les délais imposés par le format succint de la campagne.

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités