Grève audiovisuel public: à quoi servent les 138€ de redevance télé?

TÉLÉVISION - L’audiovisuel public est en grève ce mardi 28 juin contre une promesse de campagne d’Emmanuel Macron: la suppression de la redevance télé.

Conséquence, la musique tournait en boucle sur France info, France Inter ou encore France Culture, les trois-quarts des journalistes de Radio France censés travailler mardi étant en grève. Des sources internes à France Télévisions recensaient 45% de grévistes tous métiers confondus au sein du réseau France 3, du “jamais-vu”, et 25% au siège parisien.

Les grévistes ont manifesté à Paris derrière une banderole clamant “Sauvons l’Audiovisuel public”. Un cortège de plusieurs centaines de personnes est parti à la mi-journée de Montparnasse en direction de l’Assemblée nationale, où était lancée cette après-midi la nouvelle législature avec le vote de la présidente de l’Assemblée.

À quoi sert vraiment la redevance télé?

Les grévistes s’inquiètent de la suppression annoncée de la redevance télé.C’est par cet impôt que les chaînes publiques mais aussi les radios publiques sont financées chaque année.

Si vous possédez un téléviseur, vous devez vous acquitter de la somme de 88e dans les Outre-Mer et de 138€ en Métropole... Soit 38 centimes d’euros par jour. Un tarif inférieur à celui d’un café dans un distributeur.

Pourtant grâce à cet impôt, trois milliards d’euros sont collectés annuellement pour financer des séries comme 10 pour centsur France 2, ou encore des programmes que vous êtes des millions à suivre comme la matinale de France Inter avec Léa Salamé et Nicolas Demorand.

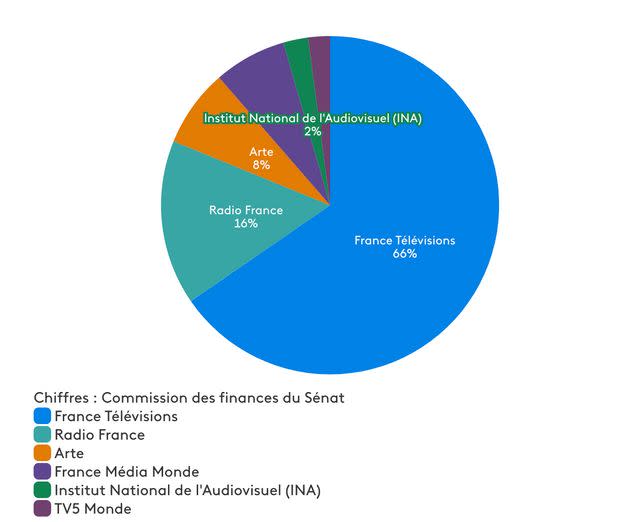

Les deux tiers de cette somme sont dédiés à France TV pour ses chaînes nationales et régionales, tandis que 16% sont versés à Radio France, le reste étant partagé entre Arte, l’INA, TV5 Monde, France 24 et RFI, comme vous pouvez le voir dans ci-dessous.

La répartition de la redevance télé selon les données de la Commission des finances du Sénat (Photo: France 3 Bourgogne France-Comté)

C’est sur cette redevance que repose l’immense majorité du budget de l’audiovisuel public. À titre d’exemple, la chaîne franco-allemande Arte est financée à 95% grâce à la redevance télé en France et en Allemagne.

Pourquoi cette promesse d’Emmanuel Macron inquiète?

Pour l’audiovisuel public, la redevance est une ressource vitale. Encore plus depuis la suppression de la publicité en soirée, puis dans les programmes pour enfants, sur les chaînes du service public.

L’audiovisuel public se retrouve ainsi dans une situation inextricable: d’un côté il ne peut pas trouver de nouveaux revenus… et de l’autre, il est menacé de perdre une partie de ses “revenus” actuels avec la suppression de cet impôt.

L’exécutif s’est engagé à compenser la disparition de cet impôt avec un budget dédié. La mesure doit permettre de redonner du pouvoir d’achat à 28 millions de ménages. Toutefois, Emmanuel Macron n’a jamais vraiment expliqué où il comptait trouver ces trois milliards d’euros, ni même expliqué qui allait payer l’addition.

Interrogée sur le sujet par nos confrères du Parisien le 21 juin dernier, la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul Malak est restée évasive sur le sujet, se contentant de réaffirmer que le président de la République “soutenait un audiovisuel public fort et indépendant.”

D’autres pistes suggérées

La Fondation Jean Jaurès a publié ce lundi 27 juin un rapport de l’économiste des médias Julia Cagé, dans lequel elle développe des solutions alternatives à la suppression de la redevance télé. Cette dernière préconise notamment une redevance dite “progressive”, indexée aux revenus des ménages, voire ceux des entreprises, comme c’est notamment le cas en Finlande. Une mesure qui permettrait d’offrir un gain de pouvoir d’achat pour plus de 85% des ménages, d’après elle.

Pour un audiovisuel public indépendant et de qualité & pour le pouvoir d’achat, réformons la redevance et introduisons une contribution progressive et affectée.

Une telle réforme représenterait un gain de pouvoir d’achat pour plus de 85% des Français.https://t.co/5QYfxEiSU0— Julia Cage (@CageJulia) June 27, 2022

“Alors que les médias privés sont affaiblis par une concentration croissante et une baisse tendancielle du marché publicitaire, vouloir supprimer la redevance aujourd’hui relève tout à la fois de la faute historique et de l’erreur de diagnostic”, écrit Julia Cagé, soulignant que de nombreuses études ont démontré que les pays où l’audiovisuel public était mieux financé disposaient d’une démocratie de meilleure qualité.

Les syndicats réclament, quant à eux, la “mise en place d’une taxe universelle affectée à l’audiovisuel public” pour compenser cette suppression

La fin de la redevance doit être présentée le 6 juillet en Conseil des ministres, pour un examen dans la foulée par les députés puis les sénateurs. Un vote à l’Assemblée nationale qui s’annonce riche en rebondissements alors que Les Marcheurs ont perdu la majorité absolue aux dernières élections législatives.

Ils devront composer avec le RN et Les Républicains pour faire voter cette mesure, qui figurait d’ailleurs dans les programmes présidentiels de ces deux partis.

À voir également sur Le HuffPost: Dans “Fort Boyard”, les tigres en 3D ressembleront à ça - EXCLUSIF

Cet article a été initialement publié sur Le HuffPost et a été actualisé.

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités