Vous avez froid au bureau ? C’est normal, voici pourquoi

TEMPÉRATURES - Le froid est de retour et, avec lui bien souvent, la panoplie de bureau devenue nécessaire depuis que le thermostat des entreprises est passé à 19°C : plaid, gants, bouillotte… Chacun y va de sa technique pour supporter la baisse de température dans l’open space. Mais deux degrés en moins peuvent-ils vraiment faire une telle différence ? Est-ce normal d’avoir aussi froid par 19°C ?

Notre ressenti du froid – et la difficile adaptation à de nouvelles températures au travail – est en partie déterminé par notre époque, notre culture et nos habitudes. Les seuils de tolérance à certaines températures ont ainsi beaucoup évolué au fil du temps. « D’un point de vue historique, on se rend compte que la sensation de chaud et de froid n’est pas une donnée absolue, c’est le produit d’une construction historique, sociale et culturelle. On ne sent pas le froid de la même manière selon l’environnement dans lequel on a grandi, selon ses habitudes et son éducation », explique Olivier Jandot, historien et auteur du livre Les Délices du feu.

Il note par exemple que la température recommandée en intérieur par les médecins au XVIIIe siècle est « de l’ordre de 12-15°C ». « Et c’est déjà énorme, ajoute-t-il, quand on pense qu’à l’époque, il n’est pas rare du tout qu’il gèle à l’intérieur des habitations. » Dans les années 1780, 19°C à l’intérieur est d’ailleurs considérée comme excessif et une pièce à cette température est décrite comme « fort échauffée ».

La sédentarisation du travail en cause

Mais ce ressenti n’est pas qu’une construction sociale. « Les gens se plaignent à juste titre : 19°C, quand on ne bouge pas, ce n’est physiquement et physiologiquement pas assez », estime Françoise Thellier, énergéticienne spécialisée en thermo-physiologie et professeure à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Lorsqu’on compare notre expérience du froid à celle de nos ancêtres, il faut donc aussi prendre en compte les changements de mode de vie. « Je ne suis pas sûr que l’homme il y a 200 ans avait moins froid que nous. Je pense qu’il ne se déplaçait pas, ne s’habillait pas et ne vivait pas de la même manière », commente Renan Viguié, docteur en histoire et auteur d’une thèse intitulée Se chauffer en France au XXe siècle.

La sédentarisation du travail explique ainsi en partie que l’on ait si froid derrière notre ordinateur avec un thermostat à 19°C. « Plus on bouge, plus on produit de la chaleur, rappelle Françoise Thellier. Pour quelqu’un d’assis au repos, avec ce qu’on appelle une tenue standard d’hiver, la température idéale c’est entre 20,5 et 22°C. »

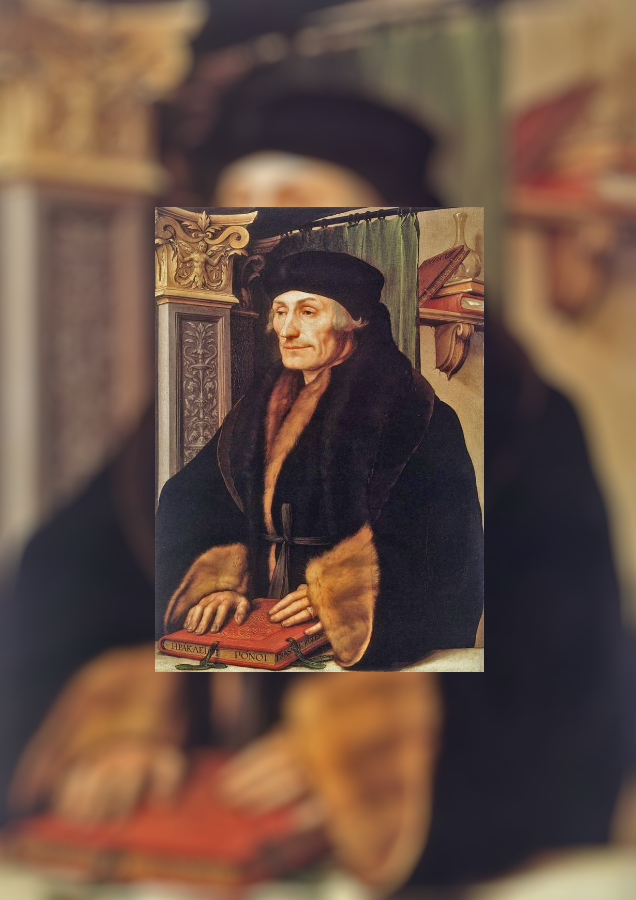

Nos habitudes vestimentaires participent donc aussi à ce manque de confort par 19°C. Au fil des années et avec la démocratisation du chauffage, nous avons pris l’habitude de moins nous couvrir à l’intérieur. « Autrefois les gens portaient des bonnets ou fourrures à l’intérieur des maisons, reprend Olivier Jandot. Dans le portrait le plus connu qu’on a d’Érasme, il est recouvert d’un gros manteau de fourrure. Il faut imaginer qu’il faisait 7-8°C là où il travaillait. »

Un autre problème est soulevé par cette règle des 19°C : il ne suffit pas de programmer un thermostat à cette température pour que tout un espace l’atteigne. « Le gros souci, c’est que ça ne veut strictement rien dire, 19°C, souligne Renan Viguié. Ça dépend où est placé le thermostat. » Les open spaces et les bâtiments vitrés où se situent souvent beaucoup de bureaux ne favorisent pas forcément non plus une bonne répartition de la chaleur.

Les femmes plus sensibles au froid

Outre ces facteurs environnementaux, tout le monde n’est pas égal face au froid. Si vous êtes une femme, il se peut que vous viviez moins bien la baisse de températures que certains de vos collègues masculins. Plusieurs études ont ainsi montré que les femmes avaient besoin de températures plus élevées pour être dans une situation de confort thermique. Les raisons d’une telle disparité ? Elles sont d’abord physiologiques. Selon Dimitra Gkika, maîtresse de conférences en physiologie à l’université de Lille citée dans Le Monde, notre ressenti du froid peut varier sous l’effet des hormones. « Nous avons fait l’expérience sur des souris et des rats, raconte la chercheuse à nos confrères. Quand on leur enlevait la testostérone, par castration, les mâles devenaient plus frileux. » Cette disparité entre hommes et femmes s’exprime aussi dans le phénomène de vasoconstriction. Comme l’explique Françoise Thellier, « quand on commence à avoir froid, les vaisseaux des extrémités se rétrécissent pour qu’il y ait moins de chaleur qui aille aux extrémités, là où elle va être perdue. C’est pour ça qu’on va avoir froid aux mains et aux pieds. » Ce phénomène est « plus fort chez les femmes que chez les hommes », selon l’énergéticienne.

S’ajoute à cela, un discours culturel autour du rapport au froid et de la virilité. « Dans les films romantiques, on voit souvent l’homme ôter sa veste et la poser sur les épaules de sa compagne, remarque Olivier Jandot. Pendant très longtemps on a valorisé l’endurance au froid chez les hommes, ça participe aussi de la construction de la virilité. Tout ce discours sur l’endurcissement joue un rôle dans la construction de notre rapport sensible au monde. »

Si le sujet peut prêter à sourire, avoir froid au bureau peut avoir des conséquences bien réelles sur le bien-être et la productivité des salariés. « Il y a ce qu’on appelle le stress thermique, explique Françoise Thellier, comme il peut y avoir un stress environnemental, par exemple dans un environnement de travail très bruyant. Et à partir du moment où on a un stress, il y a un bout du cerveau qui lutte ce qui a un effet sur la performance du travail. » Selon une étude de la revue Social Science and Medicine, publiée en 2022, vivre dans un logement trop froid accroîtrait les risques de détresse psychologique. Et quant à la productivité, une autre étude, menée par des chercheurs de l’université Cornell en 2004, montrait qu’en augmentant la température d’un bureau de quelques degrés, les fautes de frappe baissaient de 44%, tandis que le rendement augmentait de 150%.

Des changements difficiles à accepter

Pour s’adapter à ces nouvelles conditions de travail, inévitables en période d’économies d’énergie, un changement d’habitudes est nécessaire. « Notre rapport est construit, il peut aussi être déconstruit ou modifié, estime Olivier Jandot. Il ne s’agit pas de revenir vivre comme des Amish, mais on peut réapprendre à s’habiller un peu plus. »

Mais encore faut-il accepter ces changements. « On n’aime pas avoir des contraintes quand le bénéfice ne nous revient pas à nous, explique Françoise Thellier. Quand vous êtes chez vous, c’est vous qui faites des économies, c’est ce que les sociologues appellent l’effet portefeuille. Au bureau, c’est différent. »

Changer ses habitudes pour pallier un inconfort peut aussi donner l’impression d’un retour en arrière. « Il y a cette idée qu’on subit, que c’est une forme de mouvement à contre-courant du confort, qu’il faut revenir à ce que faisaient nos grands-parents », estime Renan Viguié. Françoise Thellier établit un parallèle avec notre utilisation du téléphone portable : « Dans l’absolu, on pourrait très bien téléphoner une fois par jour quand on est devant un téléphone fixe, mais on s’est habitués à ce confort, on n’est plus prêts à vivre sans. Mettre le thermostat à 22°C, c’est agréable, et on n’a pas envie de revenir à une situation désagréable. »

À voir également sur Le HuffPost :

Au Salon de l’agriculture, Emmanuel Macron réclame un « plan de sobriété » sur l’eau

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités