Dessiner sans stéréotype les personnages noirs, le nouveau défi de la BD

Se défaire de l'imaginaire colonial de la bande dessinée: tel est l'enjeu des bédéastes contemporains. Longtemps réduits à des caricatures racistes, reconnaissables à leurs imposantes lèvres rouges, les personnages noirs apparaissent désormais de moins en moins stéréotypés. Mais étonnamment, ce sujet reste tabou.

Une dizaine d'auteurs et d'autrices a refusé de répondre à nos questions, assurant ne pas se sentir "à l'aise". Pour beaucoup, c'est un non-sujet qu'il est "triste" voire "étrange" et "problématique" d'aborder, tant le 9e Art a progressé sur le plan des stéréotypes racistes depuis Tintin au Congo (1931) et Spirou chez les Pygmées (1949).

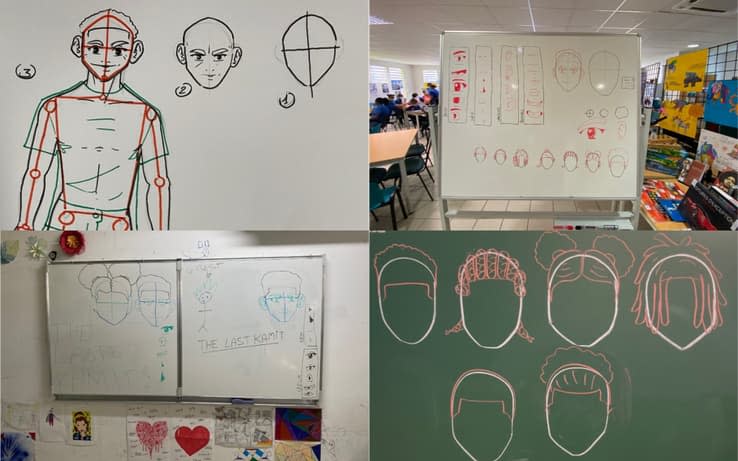

"C'est toujours délicat d'aborder ce sujet, mais il faut l'aborder", indique Michael Damby, co-créateur de The Last Kamit, le premier afro-manga français. "Il y a un impensé, le même que l'on retrouvait récemment dans les formations coiffure qui ne prenaient pas en compte les cheveux crépus", renchérit Laura Nsafou, scénariste d'Amours croisées.

"C'est normal de se poser la question quand on a des représentations figées depuis longtemps", ajoute cette figure de l'afroféminisme, déjà autrice de plusieurs romans mettant en scène des héroïnes noires. "C'est un champ d'exploration artistique que beaucoup sous-estiment, mais c'est difficile d'avoir cette discussion avec des dessinateurs."

"Au feeling"

L'absence de personnages noirs notables dans la BD franco-belge "à l'exception du Major Jones dans XIII et des Passagers du vent" en est bien la preuve, souligne le journaliste Lloyd Chéry. Malgré une "prise de conscience récente" avec Dodji dans Seuls et les héroïnes de Marguerite Abouet (Aya de Yopougon, Akissi), la BD s'enferme "dans des représentations vieillissantes", souligne-t-il.

Si de plus en plus de bédéastes réfléchissent à l'importance de la représentation, beaucoup dessinent encore "au feeling". "À vrai dire, je ne me fais pas des nœuds à la tête quand je dessine des personnages noirs", confesse ainsi le dessinateur Brüno, dont le dernier album, T'zée, s'inspire du destin du dictateur zaïrois Mobutu.

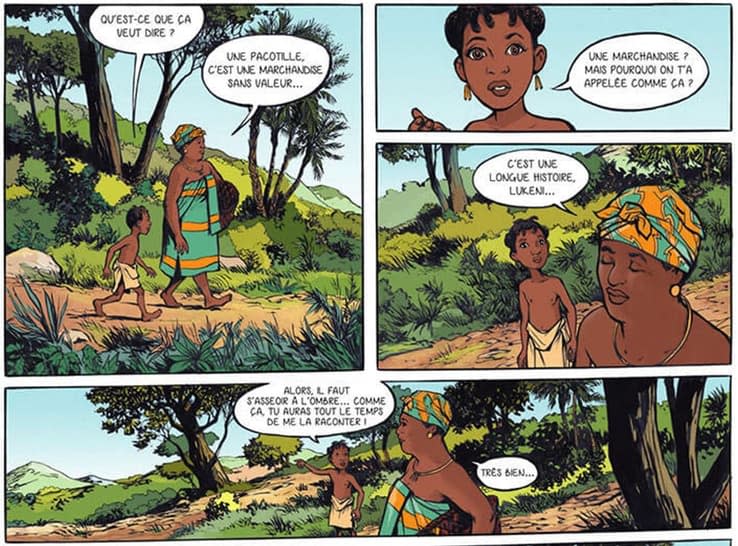

"Je m'imprègne de l'histoire, des personnages, de leurs sentiments, puis je laisse mon inspiration en fonction de ce qu'ils évoquent", ajoute Olivier Berlion, dessinateur de Pacotille, une BD sur le parcours d'une esclave au XVIIème. "Pour moi, le défi était plus dans la réalité historique, le souci de la rigueur", indique sa scénariste Aurélie Bambuck.

Même défi chez Robin Recht, qui sort le 3 février Adieu Aaricia, où apparaît la première héroïne noire de Thorgal: "Je l'ai créé pour répondre à un problème dramaturgique, et pas du tout pour soutenir un propos politique. Peut-être que ce que font les militants est plus intéressant, parce qu’ils font la démarche de parler à la société."

Sorti en mai dernier, Amours croisées est l'une des rares BD françaises à mettre en scène des Noirs dans un récit qui n'est ni la biographie d'une personnalité musicale, ni une évocation de conflits africains, des droits civiques ou de l'esclavage. Amours croisées est tout simplement une romance, se félicite Laura Nsafou: "C'est très commun, mais on ne le voit pas en BD."

"Je n'ai pas les codes culturels"

Dessiner des Noirs dans certains récits suscite de l'embarras. "Dans les histoires contemporaines, j'ai du mal, parce que je n'ai pas les codes culturels", concède Joël Jurion, dessinateur de Klaw et Masques, deux BD pour ados avec des héroïnes noires. "Je me pose plus de questions, je réfléchis à la notion d'appropriation culturelle."

Pour autant, "dessiner des personnages noirs dans mes propres projets - qui se déroulent dans des univers de fantasy - ne m'a jamais posé de problème", poursuit-il. Il en va de même dans les mangas, où les Noirs sont souvent cantonnés aux récits fantastiques, comme Berserk (Casca), Bleach (Kaname) ou Hunter x Hunter (Kanaria).

"Le plus souvent, le mangaka ne pense pas à ce que le personnage [noir] pourrait être dans la réalité sauf lorsque l'histoire se déroule loin, comme aux États-Unis, ou dans un cadre historique, comme dans L'Oxalis et l'or, qui parle de l'esclavage", décrypte Satoko Inaba, directrice éditoriale de Glénat Manga.

À l'heure de la mondialisation du manga, dessinateurs et éditeurs prêtent davantage attention à ce qui pourrait heurter la sensibilité des lecteurs. Les derniers chapitres de Dragon Ball Super, où apparaissent pour la première fois dans la saga des personnages noirs non stéréotypés, le confirment.

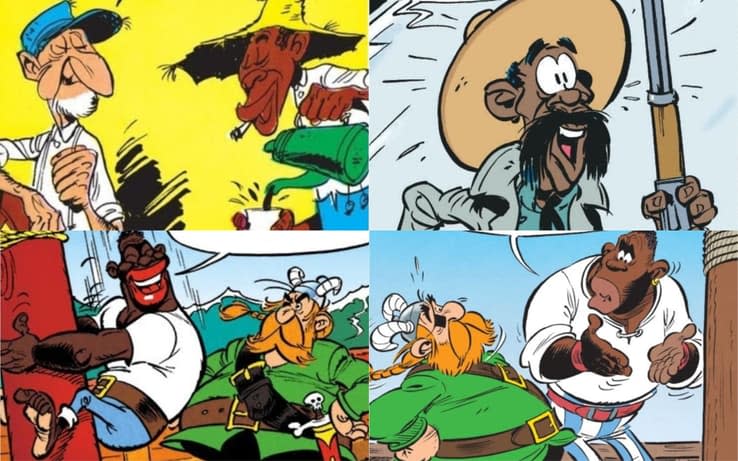

En France, la question s'est posée avec la reprise d'Astérix. Contraint de reproduire fidèlement le style d'Uderzo - jusque dans ses aspects les plus vieillots -, Didier Conrad a discrètement camouflé l'aspect caricatural du pirate Baba en modifiant la couleur de ses lèvres, passées d'un rouge vif à un marron rosé. Dans Lucky Luke, les représentations ont en revanche beaucoup évolué depuis Morris.

Hypertrophie des traits

Pendant des années, la norme a été de représenter des personnages noirs avec des formes hypertrophiées, sur le modèle de Saartjie Baartman, une femme du XVIIIe siècle réduite en esclavage et exhibée en Europe pour son large postérieur, surnommée "Vénus hottentote".

Brüno assure de son côté avoir trouvé une "grande source de stimulation graphique" dans les "arts traditionnels africains", qui "prennent des libertés avec la morphologie humaine". Dans Katanga (2017-2019), une fresque sur la sécession de l'État du Katanga en 1960 - page honteuse de la décolonisation - , Sylvain Vallée et Fabien Nury utilisent cette représentation hypertrophiée pour créer de l'inconfort chez le lecteur.

Cette hypertrophie reste la représentation la plus répandue, y compris dans les comics, bien que les traits des super-héros noirs se soient adoucis et affinés au fil des décennies. Une nouvelle génération s'est confrontée à "ces questions de morphologie", salue Corentin du site spécialisé Comicsblog:

"Les profils sont devenus de plus en plus réalistes. Le commando musclé avec la mâchoire saillante [que l'on voyait dans les années 1960-1970 dans Black Panther ou Luke Cage] a disparu. Et Miles Morales est fluet et frêle, comme Peter Parker."

"Le récit l'emporte sur la représentation"

Tout repose bien entendu sur l'intention, pour "aller au-delà de juste observer grossièrement, et avoir du respect pour son sujet", note le mangaka Loui, qui sortira en juin le premier tome de Red Flower. "C'est ainsi que l'on représente au mieux les personnages", ajoute Aurélie Bambuck. "Olivier [Berlion] s'est beaucoup documenté pour être au plus proche des traits réels des personnages africains."

Héritiers de codes graphiques dont il est difficile de s'affranchir, de nombreux dessinateurs refusent néanmoins de brider leur inconscient, garant selon eux de leur liberté créatrice et de leur intégrité artistique. "On dessine naturellement ce qu’on connaît bien, ou ce qu’on fantasme bien", résume Robin Recht.

En BD, l'apparence des personnages se décide d'ailleurs "en fonction de leur rôle dans l'histoire, de leur caractère, et bien sûr de l'époque dans laquelle ils évoluent", selon Philippe Xavier. Georgia Jones, l'héroïne de sa BD Le Serpent et le coyote, un polar seventies, ressemble ainsi à s'y méprendre à la star de la "blaxploitation" Pam Grier.

"Son apparence correspond à celle d’une femme afro-américaine des années 70", martèle ce dessinateur au trait réaliste. "Les stéréotypes physiques et de look collent à une réalité. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont injurieux, grossiers ou caricaturaux à outrance ou qu’ils enferment forcément nos personnages dans des rôles qui eux seraient stéréotypés."

"Le récit l'emporte sur la représentation graphique", insiste Brüno, connu pour son style proche de l'abstraction. "Quand bien même mon dessin serait un peu caricatural par endroits, ça ne me pose pas de problème car j'offre un récit puissant avec uniquement des personnages noirs, ce qui est assez peu courant dans la BD franco-belge."

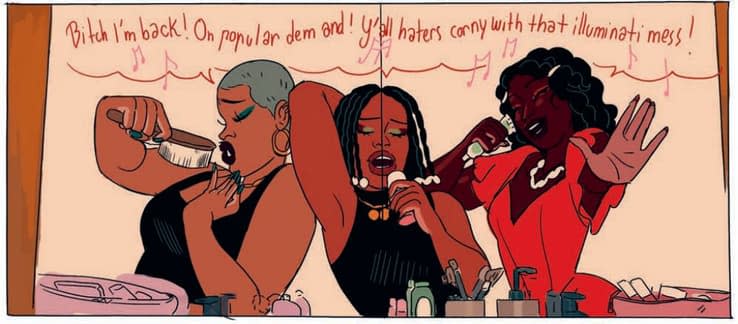

Refus d'hypersexualiser

"Bien dessiner des personnages noirs" reste primordial, insiste l'illustratrice Camélia Blandeau, co-autrice d'Amours croisées. Elle y représente des scènes de sexe en évitant "d'hypersexualiser et d'exotiser les femmes noires". "C'est extrêmement compliqué. Ce sont des codes nouveaux à créer", explique Laura Nsafou pour qui l'afro de Georgia Jones dans Le Serpent et le coyote n'est pas réaliste: "Une afro, ça ne ressemble pas à ça dans une scène de sexe! "Ce n'est pas fixe comme ça!"

Il manque chez beaucoup une connaissance intime du sujet. Au fil des années, certains ont compris que travailler au "feeling" était insuffisant: "Lorsque j'ai commencé mon Thorgal, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne méthode", se souvient Robin Recht. "Je n'avais pas ce qui faisait les spécificités de traits et d'encrage."

"Ce qui manque aux auteurs qui ont du mal à dessiner des personnages racisés, c'est qu'ils s'y prennent un peu tard", analyse Camélia Blandeau. "On sent qu'ils n'ont pas observé beaucoup de personnes noires. Ils ont un peu tout à apprendre sur le tas et comme tout, ça prend des années de travail."

Visages affinés et chevelures complexes

Il existe une infinité de manières de représenter les personnes noires. "Comme on ne ressemble pas du tout à Baba d'Astérix, on se dessine avec des traits qui nous ressemblent", assène Michael Damby. "Tous les Noirs n'ont pas le même nez et les mêmes lèvres. Beaucoup de Noirs ont des traits fins et de fines bouches."

Idem pour les coiffures. Les personnages noirs ne sont pas tous obligés de porter une afro - une coiffure fétichisée par de nombreux dessinateurs franco-belges, fascinés par son "côté graphique". "Montrer des femmes noires avec des cheveux courts, des tresses, des cheveux plus ou moins crépus, plus ou moins fins, c'est un enjeu", insiste Laura Nsafou.

Restituer la diversité des carnations est tout aussi important. Pour Aurélie Bambuck, il en va même de "la crédibilité des personnages": "Les Noirs n'ont pas tous la peau noire et foncée." Deux options s'offrent à l'artiste: soit travailler les masses noires sur le corps du personnage soit dessiner ses contours et trouver la bonne teinte lors de la mise en couleur.

Trouver la bonne carnation

Robin Recht a adopté la première, la moins courante et la plus difficile à maîtriser: "J'ai eu du mal à trouver le bon équilibre pour que l'œil se représente une personne à la peau noire et pas autre chose."

Dans Pacotille, Olivier Berlion a pratiqué la seconde option: "On a essayé de trouver une gamme chromatique pour chaque individu, pour chaque ethnie: les personnages des Caraïbes, les personnages originaires d'Angola et du Congo et aussi pour les métisses." Il s'est appuyé sur l'expertise du coloriste Christian Favrelle.

À cela s'ajoute un autre défi: peau blanche et peau noire ne prennent pas la lumière de la même manière. Camélia Blandeau a travaillé avec précision la carnation de ses personnages pour obtenir des effets de brillance inédits en BD.

"Dans certaines BD, il y a des personnages à la peau si foncée qu'ils n'apparaissent quasiment pas, parce que ça n’a pas été réfléchi. Ce n'est pas anodin: dans l'imaginaire raciste, on dit souvent que quelqu'un est tellement noir qu'on ne le voit pas la nuit", commente Laura Nsafou.

"Un boulevard devant nous"

Pour lutter contre l'invisibilisation des personnages noirs, Michael Damby multiplie les ateliers dans les écoles, notamment en Guadeloupe, pour montrer qu'un manga peut fonctionner avec un héros noir. "Les enfants dessinent des personnages blonds, avec des noms japonais. Ils n'arrivent pas à se dessiner", déplore-t-il.

Son but: "leur donner envie de dessiner des personnages qui puissent leur ressembler." "On leur dit que s’ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place." Il est optimiste: "Une fois qu'un enfant sait dessiner quelque chose, il va le reproduire plusieurs fois. Ce travail va lui permettre d’être plus à l’aise et de dessiner plus de diversité."

En attendant la relève, Laura Nsafou prépare une BD avec Reine Dibussi, connue pour sa saga afro-futuriste Mulatako. Elle souhaite investir les domaines de l'imaginaire pour "décloisonner" les représentations. Et ce n'est que le début: "Comme il n'y a pas de BD afros en France, on a un boulevard devant nous", s'enthousiasme Michael Damby, dont The Last Kamit fera "au moins 21 tomes".

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités