CARTES. Un an de guerre en Ukraine: comment la situation a évolué sur le terrain depuis février 2022

"J'ai pris la décision de lancer une opération militaire." Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine déclenchait les hostilités lors d'une adresse à la nation. Dans les heures suivantes, des bombardements frappaient les grandes villes ukrainiennes comme la capitale Kiev, mais aussi Kharkiv, Odessa ou encore Marioupol.

Un an plus tard, des milliers de civils et de soldats ont été tués dans le conflit, des quartiers entiers ont été détruits, des villes ravagées et les combats continuent.

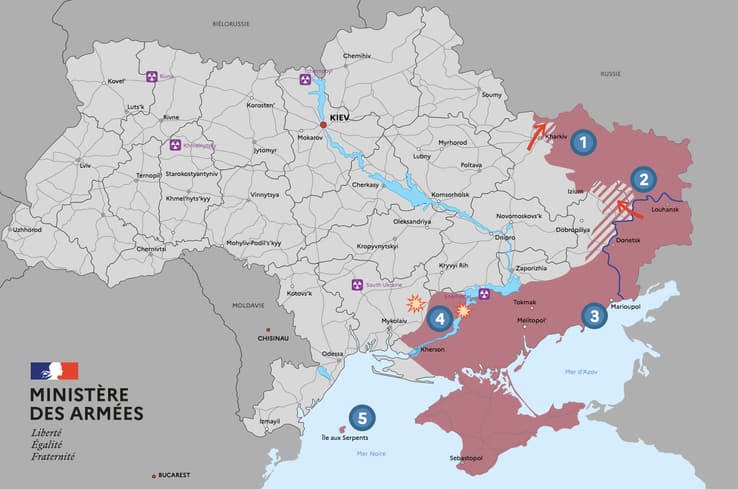

Comment la situation a-t-elle évolué sur le terrain? BFMTV.com retrace le fil de ces 12 mois de conflit à partir des cartes réalisées par le ministère de la Défense français. Les territoires représentés en rouge sur les infographies indiquent les zones ukrainiennes sous contrôle russe, les territoires hachurés correspondent aux zones contestées.

• En mars, le Blitzkrieg raté de la Russie

Il est important de rappeler que l'Ukraine était déjà en guerre depuis 2014 au moment de l'invasion russe. Cette année-là, la Russie a envahi et annexé la province ukrainienne de Crimée, dans le sud du pays. Et dans le Donbass, à l'est, séparatistes prorusses et soldats ukrainiens s'affrontaient depuis.

Au moment de l'invasion, les soldats russes sont donc en partie passés par ces régions pour envahir l'Ukraine. Une fois l'offensive déclenchée, "tout le sud de l'Ukraine est occupé très vite" avec des troupes partant de Crimée, rappelle ainsi le colonel Michel Goya, consultant défense pour BFMTV.

Dans le sud du pays, la ville de Kherson est rapidement prise le 2 mars, Marioupol est encerclée et des combats font rage autour de Zaporijjia où la présence, au milieu des combats, de la plus grande centrale nucléaire d'Europe inquiète rapidement la communauté internationale.

Dans le nord-est, la ville de Kharkiv, si elle reste aux mains des Ukrainiens, subit d’intenses bombardements. Et dans l'est, dans le Donbass, les Russes progressent rapidement courant mars pour faire la jonction avec les troupes postées plus au nord, du côté de Kharkiv.

Dans le même temps, Moscou lance une offensive en direction de Kiev depuis la Biélorussie. La première phase de ce conflit avait en effet notamment pour objectif de prendre la capitale et "d'éliminer" le président ukrainien Volodymyr Zelensky, explique le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense pour BFMTV.

"Si cela avait marché on aurait eu un effondrement de l'Ukraine et un changement de régime, mais cela a échoué."

D'importantes villes sont toutefois pilonnées par les Russes, comme Marioupol. Le 16 mars, le théâtre de la ville est bombardé malgré la présence de civils et notamment d'enfants à l'intérieur. L'attaque déclenche un tollé international. "Au moins 300 personnes sont mortes", avait déclaré le maire de Marioupol.

Fin mars, la situation se stabilise même si les combats continuent, notamment autour des grandes villes sous contrôle ukrainien.

· Début avril, les troupes russes se replient dans l'est

Dès le début du mois d'avril, les troupes russes, n'arrivant plus à progresser, se retirent des zones autour de Kiev et se replient en Biélorussie et sur l'est de l'Ukraine. Elles laissent derrière elles des paysages de chaos et d'horreur qui vont marquer le début du conflit.

Les exactions commises à Boutcha en deviennent le triste symbole. Dans cette ville de la banlieue ouest de Kiev, occupée pendant plus d'un mois par les soldats russes, des dizaines de cadavres de civils sont retrouvés. Les images de ces corps font le tour du monde.

"C'est un tournant, l'Occident se rend compte de ce qui est en cours", se remémore Michel Goya. Le terme de "crime de guerre" est employé par tous.

• Jusqu'à l'été, "la dynamique est plutôt côté russe"

Après le retrait des troupes du nord, on observe pendant plusieurs mois "une lente progression des Russes" sur le territoire ukrainien, explique Jérôme Pellistrandi.

"Jusqu'à l'été, la dynamique reste plutôt de leur côté", souligne le général.

À la suite de longs combats et après le retranchement des derniers combattants et survivants dans l'usine Azovstal, les Russes annoncent ainsi avoir totalement pris la ville de Marioupol le 20 mai. Ce succès est très important pour les Russes, car Marioupol est une zone stratégique: la prise de la ville permet d'établir une continuité territoriale avec les forces russes venues de Crimée et son port le contrôle d'une partie de la mer d'Azov.

Les troupes de Moscou s'emparent également d'Izium début avril, occupent toute la frontière de l'est en mai, prennent Severodonetsk en juin et Lyssychansk en juillet.

Au sud, elles occupent les deux rives du fleuve Dniepr, autour de Kherson. Et si l'ouest est laissée de côté par les troupes au sol, des missiles visent régulièrement Kiev et sa région, ainsi que la ville d'Odessa au sud.

Les Ukrainiens sont tout de même à l'origine de quelques coups de force pendant cette période. Le croiseur russe Moskva est ainsi coulé le 14 avril et l'île des Serpents, point stratégique de la mer Noire, est reprise aux Russes le 30 juin.

• Dès août, "les Ukrainiens reprennent le dessus"

À partir du mois d'août, "il y a une inversion des courbes", expose Michel Goya: "Les Ukrainiens reprennent le dessus", "l'offensive sur Kharkiv commence ainsi le 6 septembre".

Les cartes du ministère des Armées français soulignent en effet début septembre une "offensive de grande ampleur des forces armées ukrainiennes" sur le front nord, qui porte ses fruits: à la fin du mois, les troupes russes ont quitté la frontière nord pour se regrouper à l'est, dans le Donbass.

C'est à cette période que Moscou organise des "référendums" d'indépendance dans les régions de l'est alors occupées par les Russes - Kherson, Louhansk, Donetsk et Zaporijjia. Le procédé biaisé est décrié par les instances internationales et, sans surprise, les référendums annoncent une large volonté de la population de rallier la Russie.

Le 30 septembre, Vladimir Poutine annonce ainsi "la formation de quatre nouvelles régions russes", sans pour autant parvenir à enrayer la dynamique ukrainienne.

Le 8 octobre, une importante explosion a ainsi lieu sur le pont de Crimée, reliant cette région annexée en 2014 par Moscou, à la Russie. Cette attaque "montre la capacité des Ukrainiens à frapper loin", note Jérôme Pellistrandi. Une contre-offensive ukrainienne est également alors en cours au sud dans la région de Kherson et s'accélère.

Début novembre, les Russes se replient sur la rive orientale du Dniepr et le 11 novembre, les autorités ukrainiennes annoncent avoir repris la ville récemment annexée de Kherson.

Ces victoires ukrainiennes sont dues à une réorganisation des troupes, après l'invasion rapide de mars, mais interviennent aussi "à la suite de l'arrivée des systèmes d'artillerie occidentaux", explique Jérôme Pellistrandi.

· Depuis le début de l'hiver, "les Russes grignotent du terrain"

Depuis le début de l'hiver, une nouvelle inversion des dynamiques est toutefois observée sur le terrain. "Les Russes sont remontés en puissance, ils sont à l'initiative", note Michel Goya. Le front ne bouge pas beaucoup mais ils "grignotent du terrain" petit à petit, tandis que les Ukrainiens "perdent leur dynamique" de septembre, abonde Jérôme Pellistrandi.

Des frappes sur l'ouest de l'Ukraine, visant notamment des structures fournissant de l'énergie, font ainsi d'importants dégâts. Début novembre, 40% des infrastructures électriques ukrainiennes sont annoncées détruites ou endommagées. La centrale de Zaporijjia, aux mains des Russes, est à plusieurs reprises touchée par des frappes et sa sûreté altérée.

Au sol, la mobilisation partielle des Russes pour soutenir l'invasion en Ukraine, annoncée le 21 septembre, "commence à porter ses fruits, Moscou a une masse plus importante de soldats", concentrée à l'est du pays, rappelle le général. On observe donc actuellement "une bataille dans le Donbass", explique Michel Goya.

Dernièrement, Volodymyr Zelensky évoquait en effet une situation "extrêmement difficile" dans l'est, "notamment dans les régions de Donetsk et de Lougansk", avec des combats "pour chaque mètre".

Les efforts se concentrent actuellement beaucoup sur la ville de Bakhmout, que les Russes essayent de prendre depuis des mois. Cette ville "n'est pas spécialement stratégique" explique Michel Goya, mais la gagner est devenu un enjeu symbolique, car il s'agit d'une des dernières villes du Donbass tenues par Kiev.

D'après le colonel, les villes de Kramatorsk et de Sloviansk, plus à l'ouest dans la région de Donetsk, sont d'ailleurs les prochains objectifs des Russes. "Ce sont les deux grandes villes du Donbass qui restent aux mains des Ukrainiens", souligne-t-il.

· Dans les semaines à venir, Moscou promet de continuer "soigneusement" son offensive

La suite du conflit reste difficile à prévoir pour le moment, mais pour continuer à se battre, l'Ukraine réclame sans cesse des armes. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a souligné le 14 février "l'importance d'intensifier l'aide militaire à l'Ukraine" et a appelé à prendre "des mesures pour reconstituer les stocks de munitions alliés".

Des tanks doivent être livrés à Kiev dans les prochaines semaines, il n'est toutefois pas encore question de fournir des avions de combats, malgré les demandes de l'Ukraine.

De son côté, Vladimir Poutine, lors d'une nouvelle adresse à la nation ce mardi, quasiment un an jour pour jour après le lancement du conflit, a promis de continuer "soigneusement" son offensive.

En septembre, le coût de cette guerre, entre les destructions d'infrastructures et la chute du PIB, a été estimé à 1000 milliards de dollars. Le conflit a causé la mort d'au moins 7199 civils, selon le dernier bilan de l'ONU daté du 13 février, mais l'organisation précise "que les chiffres réels sont considérablement plus élevés".

Si la guerre s'arrêtait demain, des décennies de réparation attendent de toute façon les Ukrainiens, entre la reconstruction de ce qui a été détruit, mais aussi le nettoyage des armes laissées par la guerre, comme les mines.

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités