Virginia Woolf ou l’histoire oubliée d’une émancipation par le journalisme

Si on connaît la Virginia Woolf romancière, essayiste et éditrice, son parcours de journaliste reste méconnu. Elle fut pourtant une digne représentante de la profession, dès 1904, à en croire la profusion de ses excellentes collaborations littéraires dans les journaux de l’époque et la modernité de ses articles les plus politiques, engagés en faveur du féminisme et du pacifisme.

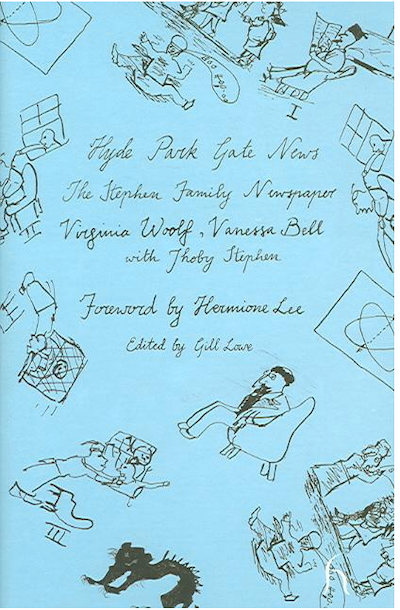

À l’âge de 9 ans, Virginia Woolf écrit ses premiers articles pour le journal qu’elle a créé en 1891 avec sa sœur aînée, Vanessa. Le titre de l’en-tête du journal est Hyde Park Gate News, inspiré du nom de la rue où elles vivent, située dans le quartier chic de Kensington. Elles y écrivent de brèves chroniques manuscrites de la vie quotidienne, des devinettes, des histoires de famille et d’amis mais aussi des feuilletons, des fausses correspondances. Dans le premier numéro, elles présentent des caricatures de leurs frères et des anecdotes personnelles, parfois chargées de connotations satiriques. Cette aventure journalistique dure quatre ans. La famille Stephen a un autre journal rival : The Talland Gazette, édité par leur frère Adrian.

La presse fait partie de l’univers familial. Son père, Sir Leslie Stephen, est journaliste et écrivain. La petite Virginia, suivant les traces de la tradition paternelle, manifeste dès son enfance un penchant précoce pour l’écriture et l’inventivité. Elle se construit autour d’un amour inconditionnel à la lecture et à l’écriture. En 1904, elle note dans son journal : « Je ne peux pas m’empêcher d’écrire ». Cette année-là, le journalisme devient son premier métier.

Transformer toute expérience en mots

Virginia Woolf possède l’art de transformer toute expérience en mots. Autodidacte, elle n’est jamais allée à l’école ni à l’université. Lectrice vorace, c’est dans la fabuleuse bibliothèque familiale qu’elle découvre les classiques et la grande littérature. Elle fait ses premiers pas dans l’écriture professionnelle grâce au journalisme. Woolf débute dans le métier en 1904, bien avant de devenir écrivaine et publier son premier roman La Traversée des apparences (1915), à l’âge de 33 ans.

Avec un grand talent, Virginia Woolf rédige d’innombrables critiques littéraires et essais journalistiques tout au long de sa vie. Elle publie de nombreux articles dans divers médias – tant en Angleterre qu’aux États-Unis – principalement dans le Guardian, le Times Literary Supplement, Nation & Athenaeum, Criterion, Academy and Literature, Atlantic Monthly, la Saturday Review of Literature, le New York Evening Post, le New Republic et dans la presse populaire féminine avec Good Housekeeping et Vogue, entre autres.

L’indépendance chevillée au corps

Le journalisme littéraire reste sa principale source de revenus, un espace où elle forge sa plume, expérimente et élargit sa pensée. Dans son célèbre essai Une chambre à soi (1929), elle affirme qu’« une femme doit avoir de l’argent et une chambre à soi si elle souhaite pouvoir écrire des histoires ». Et le métier de journaliste lui permet d’acquérir cette indépendance financière qu’elle a toujours désirée et défendue pour être une femme libre.

Dans une conférence qu’elle donne sur les « Professions pour les femmes » à la National Society for Women’s, le 21 janvier 1931 à Londres, l’écrivaine justifie à partir de sa propre expérience de journaliste l’importance de l’émancipation féminine :

« Revenons à mon histoire – elle est simple. Il suffit d’imaginer une jeune fille assise un crayon à la main. Elle n’a qu’à faire glisser ce crayon de gauche à droite – de dix heures du matin à une heure. Puis il lui vient l’idée de faire quelque chose qui est, après tout, simple et peu coûteux – glisser quelques-unes de ces pages dans une enveloppe, y coller en haute à droite un timbre d’un penny, et jeter l’enveloppe dans la boîte aux lettres au coin de la rue. C’est ainsi que je devins journaliste ; et mes efforts furent récompensés le premier du mois suivant – quel jour heureux ce fut pour moi – par une lettre du directeur d’une revue contenant un chèque d’une livre, et une dizaine de shillings. »

Ce texte montre à quel point Virginia Woolf assume son travail de journaliste, une profession oubliée dans la plupart des biographies qui lui sont dédiées. Si le journalisme lui permet de gagner sa vie, et contribue à façonner son style d’écriture, elle s’y consacre pleinement avant de se lancer dans la fiction. Un métier qu’elle exerce alors même qu’elle est déjà romancière reconnue, lui donnant la même importance que son œuvre narrative. La preuve : la romancière a publié une sélection de ses essais journalistiques en 1925 sous le titre « The Common Reader » (« Le Commun des lecteurs », ce qui lui a valu une grande reconnaissance en tant que critique littéraire. La grande majorité de ses articles ont été rassemblés en plusieurs volumes par Andrew McNellie.

Seule l’universitaire Leila Brosnan, dans Reading Virginia Woolf Essais and Journalism semble s’être penchée sérieusement sur la carrière journalistique de Woolf. Les études littéraires académiques ne la présentent généralement que comme une essayiste – toujours sous l’étiquette des « Essais de Virginia Woolf » – et à peine comme journaliste, peut-être parce que le journalisme est considéré comme un genre mineur. Il faut pourtant garder à l’esprit l’importance de la dimension journalistique de ses articles, qui sont marqués par l’actualité et destinés aux lecteurs de la presse écrite.

Un premier article sur les sœurs Brontë

À l’âge de 22 ans, Virginia Woolf publie son premier article dans le Guardian. Un âge auquel beaucoup des jeunes journalistes d’aujourd’hui sont encore stagiaires. Son amie Violet Dickinson l’a présentée à la rédactrice en chef du supplément féminin du journal – la seule porte d’entrée pour une femme aspirant au journalisme à l’époque – et Virginia lui propose d’y collaborer. Elle publie d’abord une critique d’une œuvre du romancier américain W.D. Howells, puis l’article, intitulé « Pèlerinage à Haworth », paraît le 21 décembre, non signé en décembre 1904. Virginia y raconte sa visite au presbytère de Haworth, où vivaient les sœurs Brontë. C’est ainsi que commence sa carrière de journaliste.

Ses premières critiques dans le Guardian sont anonymes. Plus tard, elle contribue à d’autres publications prestigieuses telles que le Times Literary Supplement- et le magazine Nation & Athenaeum, dont les pages littéraires sont sous la responsabilité de son mari, Leonardo Woolf, avec qui elle fonde la maison d’édition Hogarth Press.

Il est regrettable que l’activité journalistique de Virginia Woolf ait été reléguée au second plan, notamment parce que le journalisme a joué un rôle important dans sa carrière littéraire et a contribué à façonner son style d’écriture. La romancière s’est principalement impliquée dans la critique littéraire mais a également écrit des articles plus politiques liés à l’actualité, dans lesquels elle défend la cause féministe, le pacifisme ou son soutien à la République pendant la guerre civile espagnole, où son neveu a perdu la vie en tant que membre des Brigades internationales. Fervente pacifiste, elle aborde dans son essai sociopolitique Trois guinées la question de « Comment éviter la guerre ? », dans lequel elle dénonce le fascisme, le bellicisme et la discrimination féminine dans la société patriarcale anglaise.

L’art de l’essai journalistique

Sa production journalistique, qui représente un corpus de plus de 500 articles, témoigne des passions et de l’engagement de Virginia Woolf. Deux types de textes se distinguent : d’une part, ceux qui sont attachés à l’actualité littéraire avec des critiques de livres. D’autre part, il y a des articles de fond, qui répondent au genre de l’essai journalistique, où l’écrivaine donne libre cours à sa réflexion sur la littérature et la création. L’essai journalistique lui permet d’établir un dialogue direct avec les lecteurs – où abondent les clins d’œil, parfois une certaine ironie –, mais aussi une confrontation entre tradition littéraire et culture. Elle révèle aussi parfois ses propres confessions, pénétrant même dans le territoire de la fiction en toute liberté. Dans un article intitulé « La décadence de l’essai » publié dans la revue Academy and Literature le 25 février 1905, Virginia Woolf pose les bases de sa conception et de son renouvellement de ce genre journalistique qu’elle qualifie d’« essai personnel » :

« La plus marquante de ces innovations littéraires est l’invention de l’essai personnel. On ne saurait nier qu’il remonte en fait à Montaigne, mais nous pouvons aisément le ranger parmi les modernes. […] La forme particulière de l’essai sous-entend une substance particulière : cette forme nous permet de dire ce que nulle autre forme ne nous permet de dire avec autant de précision. »

Pour l’écrivaine, l’essai journalistique, en tant que genre d’opinion, de commentaire, est « avant tout l’expression d’une opinion personnelle ».

On notera également dans sa production journalistique les biographies des grandes figures de la littérature, de ses auteurs fétiches tels que Dostoïevski, Montaigne ou Tolstoï, pour ne citer que quelques exemples, sans oublier Jane Austen, Kipling, Whitman ou Henry James… Dans un article publié dans le Times Litterary Supplement le 31 janvier 1924, elle rend hommage à Montaigne :

« Cette manière de parler de soi-même, au gré de son inspiration, en donnant les méandres, le poids, la couleur et la mesure de son âme dans toute sa confession, sa bigarrure, son imperfection – cet art revient à un homme, un seul : Montaigne. […] Dire la vérité sur soi-même, se découvrir dans toute sa familiarité, n’est guère chose aisée. »

Un père autoritaire

Justement, sur « L’art de la biographie », elle publie un article portant le même titre dans la revue Atlantic Monthly en avril 1939. Virginia hérite ce goût particulier pour la biographie que son père, Sir Leslie Stephen, rédacteur en chef du Dictionary of National Biography, cultivait si bien. Un père illustré et raffiné, qui, devenu veuf, devient autoritaire avec ses filles. Plus tard, Virginia avoue dans son journal intime, le 28 novembre 1928, à l’âge de 46 ans, comment sa mort l’a libérée pour écrire :

« Anniversaire de père. Il aurait eu 96 ans, oui 96 ans aujourd’hui, 96 ans comme d’autres personnes que l’on a connues. Mais Dieu merci, il ne les a pas eus. Sa vie aurait absorbé toute la mienne. Que serait-il arrivé ? Je n’aurais rien écrit, pas un seul livre. Inconcevable. »

Dans ses articles de critique littéraire, Virginia Woolf s’enthousiasme pour les classiques et l’influence qu’ils ont exercée sur elle, en particulier la littérature française et russe. Par ailleurs, on y trouve plus d’auteurs disparus qu’actuels. Virginia Woolf a du mal à juger ses contemporains, un éternel dilemme pour les écrivains qui sont aussi critiques littéraires. Certains auteurs comme E. M. Forster font l’éloge de son style personnel, libre et inimitable. Dans une conférence donnée après la mort de Virginia, Forster loue ses qualités de critique littéraire, sa finesse d’analyse et sa pertinence. Cependant, il lui reproche sa difficulté à analyser ses contemporains. C’est le cas avec James Joyce, qu’elle qualifie après la publication d’Ulysse de « catastrophe mémorable ».

Les journaux intimes de Virginia Woolf font souvent référence à ses contributions journalistiques au Times. Parfois, elle se plaint qu’on lui envoie des livres qu’elle n’a pas envie de critiquer, d’autres fois, c’est elle qui propose un auteur qui suscite un grand intérêt pour elle. L’écrivaine avoue son malaise face à la pression des lecteurs et craint d’être mal comprise dans ses prises de positions, comme elle l’avoue dans son journal intime le 15 avril 1920 :

« Prétentieux, disent-ils ; et une femme qui écrit bien, et qui écrit aussi pour le Times, il n’y a plus rien à dire. »

Son incessant travail journalistique l’accable parfois, car Virginia Woolf s’y consacre avec beaucoup d’énergie, comme elle le reconnaît dans une autre note de son journal, le 11 avril 1931 :

« Je suis très fatiguée de corriger mes propres écrits – ces huit articles – même si j’ai appris à écrire vite, ce qui signifie renoncer à la pudeur. Je veux dire que le style est libre ; mais corriger est un travail répugnant, ce qui me donne la nausée. Et la condensation et la coupe. Et ils me demandent des articles et encore des articles. Il faudrait que j’écrive des articles pour toujours. »

Virginia Woolf élabore une théorie littéraire inspirée de sa propre pratique d’écriture et de ses préférences en tant que lectrice, comme elle l’évoque dans l’article « Comment écrire un livre », publié dans le Times Literary Supplement :

« Arracher une émotion, s’enivrer d’elle, se fatiguer et la jeter, c’est aussi courant en littérature que dans la vie. Mais si l’on distille ce plaisir chez Flaubert, le plus austère de tous les écrivains, il n’y a pas de limite aux effets enivrants de Meredith, Dickens et Dostoïevski, de Scott et Charlotte Brontë. »

Dans d’autres articles, l’écrivaine aborde non seulement ses lectures, mais aussi la notion de bibliothèque, les frontières de la fiction… Le tout dans un langage très soigné, fluide et direct. Son style avant-gardiste l’amène même à pratiquer la liberté stylistique en jouant avec les conventions typographiques et la ponctuation. Les qualités journalistiques de Virginia Woolf mettent en évidence la grande clarté et l’agilité de la pensée dans sa réflexion littéraire, marquée par l’omniprésence du « je ».

Féminisme et engagement politique

Parmi ses articles d’actualité se détachent des écrits d’ordre plus politique et engagé, comme « Mémoires d’une coopérative de travailleuses », publié dans la Yale Review en septembre 1930. Sur un ton affirmé d’éditorialiste, Virginia Woolf fait un plaidoyer à la faveur de l’amélioration des conditions de vie des ouvrières. Avec de forts témoignages et une interpellation des responsables :

« Je suis une femme de mineur. Il vient juste de rentrer couvert de suie. Il doit tout d’abord se laver. Puis il doit prendre son dîner. Mais nous n’avons pas qu’un baquet à lessive. Mon fourneau est encombré de casseroles. Impossible de faire ce que j’ai à faire. Toute ma vaisselle est à nouveau couverte de poussière… Pourquoi, mon Dieu, ne puis-je pas avoir de l’eau chaude et l’électricité comme les femmes de la classe moyenne… ‘ Alors me je dresse et réclame ‘le confort domestique et une réforme de l’habitat’. Je me dresse en la personne de Mrs. Giles de Durham ; en la personne de Mrs. Philippe de Bacup ; en la personne de Mrs. Edwards de Wolverton ».

Elle décrit la volonté d’émancipation des ouvrières et réclame le droit de vote des femmes :

« Dans ce vaste public, parmi toutes ces femmes qui travaillaient, ces femmes qui avaient des enfants, ces femmes qui frottaient et cuisinaient et marchandaient sur tout et savaient au sou près ce qu’elles pouvaient dépenser, pas une n’avait le droit de vote. »

Dans d’autres passages, elle revendique le droit au divorce, le droit à l’éducation, l’amélioration du salaire des femmes et appelle à une réduction de la journée de travail. Cet article s’appuie sur de nombreux faits dans sa dénonciation des conditions d’exploitation des travailleuses :

« La plupart de ces femmes avaient commencé à travailler à sept ou huit ans, nettoyant les escaliers le dimanche pour un penny, ou portant leur repas aux hommes de la fonderie pour deux pence. Elles étaient entrées à l’usine à l’âge de quatorze ans. Elles travaillaient de sept heures du matin à huit ou neuf heures du soir et gagnaient entre treize et quinze shillings la semaine. »

Engagée dans son temps, icône incontournable du féminisme – dans son combat pour libérer les femmes de la tyrannie du système patriarcal – Virginia Woolf utilise le journalisme pour exprimer ses positions sur les événements politiques et historiques de l’époque. Un terrain où elle déverse nombre des réflexions développées plus tard dans ses célèbres essais : Une chambre à soi (1929) et Trois Guinées (1938).

Sur fond de Seconde Guerre mondiale, tandis que Londres subit des bombardements incessants, la journaliste-écrivaine publie en 1940 l’article « Considérations sur la paix en temps de guerre » dans le magazine new-yorkais New Republic, le 21 octobre 1940, un plaidoyer pacifiste contre la barbarie qui nous interpelle encore face aux conflits armés d’aujourd’hui :

« Les Allemands ont survolé la maison ces deux dernières nuits. Et ils sont de retour. C’est une étrange expérience que d’être couchée dans le noir à écouter se rapprocher un frelon et de dire que sa piqûre peut à tout moment vous coûter la vie. C’est un son qui fait obstacle à toute méditation détachée et cohérente que nous pourrions avoir sur la paix. Et c’est pourtant – plus encore que les prières et motets – un son qui devrait nous encourager à penser à la paix. »

La lecture de ces articles de Virginia Woolf est d’une grande pertinence dans un monde encore et toujours ébranlé par le désastre de la guerre, mais aussi par la nécessité de poursuivre le combat féministe pour la pleine égalité. Son travail continue de résonner dans notre conscience contemporaine.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées entre experts universitaires et grand public.

Lire la suite:

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités