Mort de Robert Badinter : 1981, l’année où le ministre de la Justice entre dans l’Histoire

POLITIQUE- Ce ne devait pas être lui. Ce 22 mai 1981, c’est Maurice Faure qui pose ses valises place Vendôme. Mais cet ancien résistant, peu convaincu par sa propre légitimité à ce poste, remballe ses affaires un mois et un jour plus tard. Le deuxième gouvernement de Pierre Mauroy voit le jour après les élections législatives de juin 1981. Robert Badinter, mort le vendredi 9 février à l’âge de 95 ans, devient alors garde des Sceaux, un poste qu’il occupe jusque début 1986 et l’arrivée de la première cohabitation.

Robert Badinter est mort, l’ancien ministre de la Justice avait 95 ans

Ami et fidèle soutien du président socialiste dont il a activement soutenu les campagnes en 1974 et 1981, l’avocat ne connaît pas grand-chose des rouages gouvernementaux. Mais il sait à quel point ce gouvernement de gauche est attendu au tournant. Alors le nouveau garde des Sceaux ne laisse passer que deux ou trois conseils des ministres avant de se lancer dans ce qui est le combat de sa vie : l’abolition de la peine de mort.

Pendant sa campagne, François Mitterrand n’en fait une promesse qu’à dix jours du premier tour. Une annonce à la télévision risquée alors que la grande majorité des Français est encore très attachée à la peine capitale. En décembre 1980, selon Ipsos, 61 % des Français interrogés se disent pour la peine de mort. Mais pour Robert Badinter, l’abolition se fera. La question est plutôt de savoir quand.

Abolir, et abolir vite

Le ministre de la Justice sait qu’il ne faut plus perdre de temps. À l’heure où tous les autres pays occidentaux ne la pratiquent plus, la justice française semble, elle, multiplier les condamnations à mort en ce début d’année 1981, et c’est ce dont il s’inquiète auprès de François Mitterrand. « Une espèce de fièvre de peines de mort s’était emparée des jurés, raconte Robert Badinter en 2002 dans un entretien fleuve à France Culture. Je lui dis qu’il faut absolument que l’abolition intervienne avant que l’année judiciaire reprenne, c’est-à-dire avant le 1er octobre. Il n’a pas hésité un instant. »

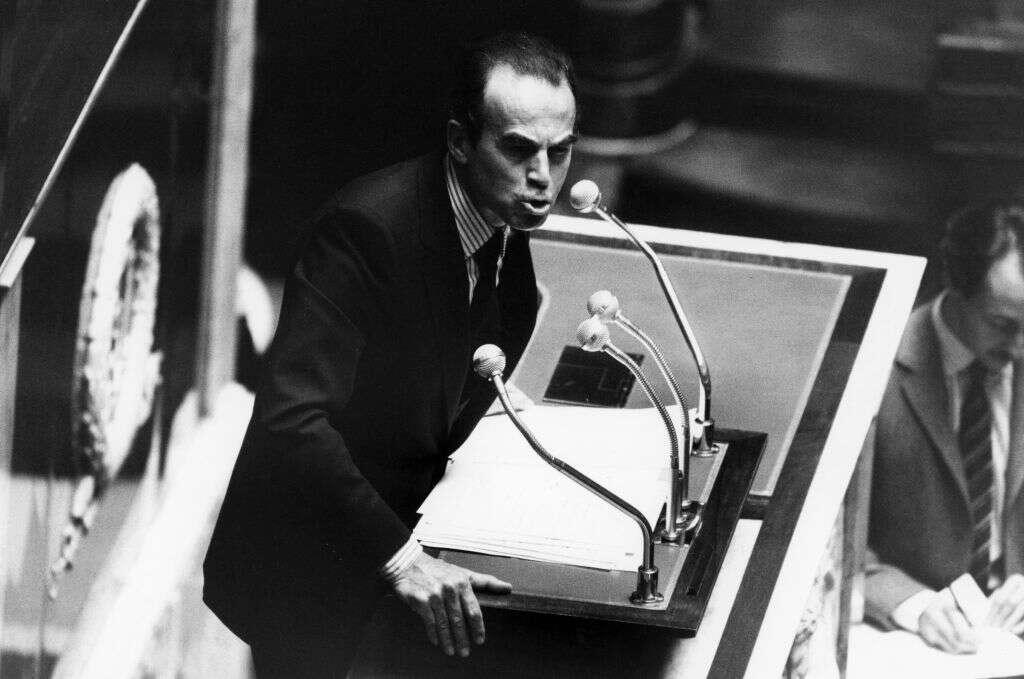

Promesse tenue, le 17 septembre s’ouvre une session extraordinaire au Parlement. À l’Assemblée nationale, les bancs sont pleins, les tribunes débordent, et les deux jours de débat s’ouvrent sur le discours de Robert Badinter, orateur éloquent plus habitué à plaider devant une cour d’Assises que devant les représentants de la nation. Deux heures d’une allocution enflammée qui tient l’hémicycle en haleine : « J’ai l’honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l’Assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France, déclare-t-il. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue (…). Demain, vous voterez l’abolition de la peine de mort. »

Farouche défenseur de la cause abolitionniste, Badinter confiera plus tard ne jamais avoir conçu l’idée qu’il serait un jour à la tribune de l’Assemblée pour défendre un texte portant l’abolition de la peine de mort.

Le 18 septembre, le résultat s’affiche sur le tableau électronique de l’Assemblée. L’abolition est adoptée à 369 voix pour, 113 contre. Quelques jours plus tard, le texte arrive au Sénat, et Robert Badinter étudie tous les leviers possibles pour convaincre un Sénat majoritairement de droite. En insistant sur l’isolement de la France en la matière au niveau européen, Robert Badinter triomphe. Le 10 octobre 1981, la loi est promulguée, la France ne comptera désormais plus aucun condamné à mort.

L’année de tous les combats

Quelques semaines plus tard, Robert Badinter repart au combat. Un combat qu’il mène là encore depuis plusieurs années, et qu’il a longuement préparé au sein du Parti socialiste, la suppression du délit d’homosexualité. Le ministre entend mettre sur un pied d’égalité homosexualité et hétérosexualité en dépénalisant les relations homosexuelles pour les mineurs de plus de 15 ans consentants, une mesure datée du régime de Vichy.

Là encore, le garde des Sceaux veut aller vite. Dès le mois d’août, il demande au Premier ministre Pierre Mauroy de faire apparaître sa loi dans l’agenda parlementaire des prochains mois. Un véritable casse-tête tant le programme politique de ce début de septennat est chargé. Finalement, porté par Gisèle Halimi, rapporteure du texte et députée de l’Isère, le texte arrive à l’Assemblée nationale le 20 décembre 1981… dans l’indifférence générale. Si les tribunes se remplissent de militants de la cause gay, les bancs des députés sont clairsemés en cette fin d’année. Au-delà de la communauté homosexuelle, l’opinion publique n’y montre que peu d’intérêt.

Le discours de Robert Badinter n’en est pas moins éloquent, et les débats, virulents. L’opposition accuse le ministre de vouloir encourager la pédophilie, à l’image de cet échange avec le député RPR (ancêtre des LR) Jean Foyer : « Pouvez-vous supporter l’idée des agissements d’un vieillard lubrique qui sodomise un gamin de 15 ans ? » lui lance ce dernier. « L’image d’un vieillard lubrique sodomisant un enfant de 15 ans, même avec son consentement, est-elle plus supportable que celle d’un vieillard lubrique, pour reprendre votre expression, sodomisant une jeune fille de 15 ans ? », lui répond le ministre.

La loi est votée avant Noël, sans bruit. C’est le début d’une longue navette parlementaire qui se terminera par la promulgation de la loi le 4 août 1982. Elle est depuis considérée comme une avancée majeure de la lutte pour les droits LGBT, dont Robert Badinter s’est fait l’ardent défenseur. Ces deux grands combats achevés, Robert Badinter poursuit jusqu’à la fin du septennat sa lutte pour les droits humains, et notamment ceux des prisonniers. Des avancées qui, elles aussi, appartiennent désormais à l’Histoire.

A voir aussi sur Le HuffPost :

Robert Badinter en colère face à la tête d’Emmanuel Macron sur une pique

Dans une tribune, Robert Badinter reproche un «crime contre l’Humanité» à la France

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités