Le jargon, un gazouillis prétentieux pensé pour exclure

La source

Fondé à Boston, aux États-Unis, en 1908, The Christian Science Monitor n’est plus imprimé quotidiennement depuis 2009 et se concentre sur son site Internet. Une version papier continue de paraître hebdomadairement. Il est réputé pour sa couverture des affaires internationales et le sérieux de ses informations nationales.

Toutes les semaines, nous publions sa chronique “En un mot”, qui s’intéresse à “l’histoire, la puissance et la beauté du langage courant”.

Dans un précédent billet, nous avions évoqué le passage du mot “intersectionnalité” du monde universitaire à celui de la politique, une parfaite illustration des dangers du jargon.

Pour la plupart des linguistes, le jargon est un terme neutre et factuel, il représente “le vocabulaire propre à une profession ou à une discipline”, selon le Larousse.

De nombreuses disciplines nécessitent un vocabulaire spécialisé : les physiciens jonglent avec les “ampères” et les “leptons”, les imprimeurs avec les “polices sans empattement” et les “italiques”.

Le problème de ces termes spécifiques, c’est qu’ils créent un fossé entre ceux capables de les utiliser – ou du moins les comprendre – et les autres.

Personne n’aime être laissé de côté, et la nature forcément excluante du jargon a probablement contribué à lui donner une connotation négative.

Les gens n’apprécient guère le jargon, surtout quand il est utilisé à chaque phrase ou qu’il complique les choses au lieu de les éclairer.

Lorsqu’un consultant parle d’“innovation disruptive” ou de “scalabilité” ou qu’un professeur de littérature glose sur la “poétique de l’interstice”, le jargon devient alors un “langage caractérisé par sa complication, l’affectation de certains mots, de certaines tournures”, nous dit Le Robert.

Selon l’étymologie, “jargon” signifie littéralement “langage incompréhensible” et, comme ses synonymes, “charabia”, “galimatias”, “sabir”, il a sans doute pour origine une onomatopée.

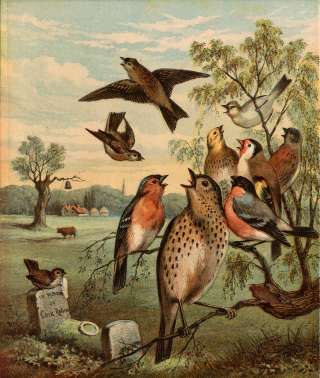

Le mot jargon vient en effet de l’ancien français gargun, qui évoque le “gazouillis des oiseaux”.

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités