Pour la première fois, des chercheurs créent un modèle d’embryon humain sans sperme ni ovule

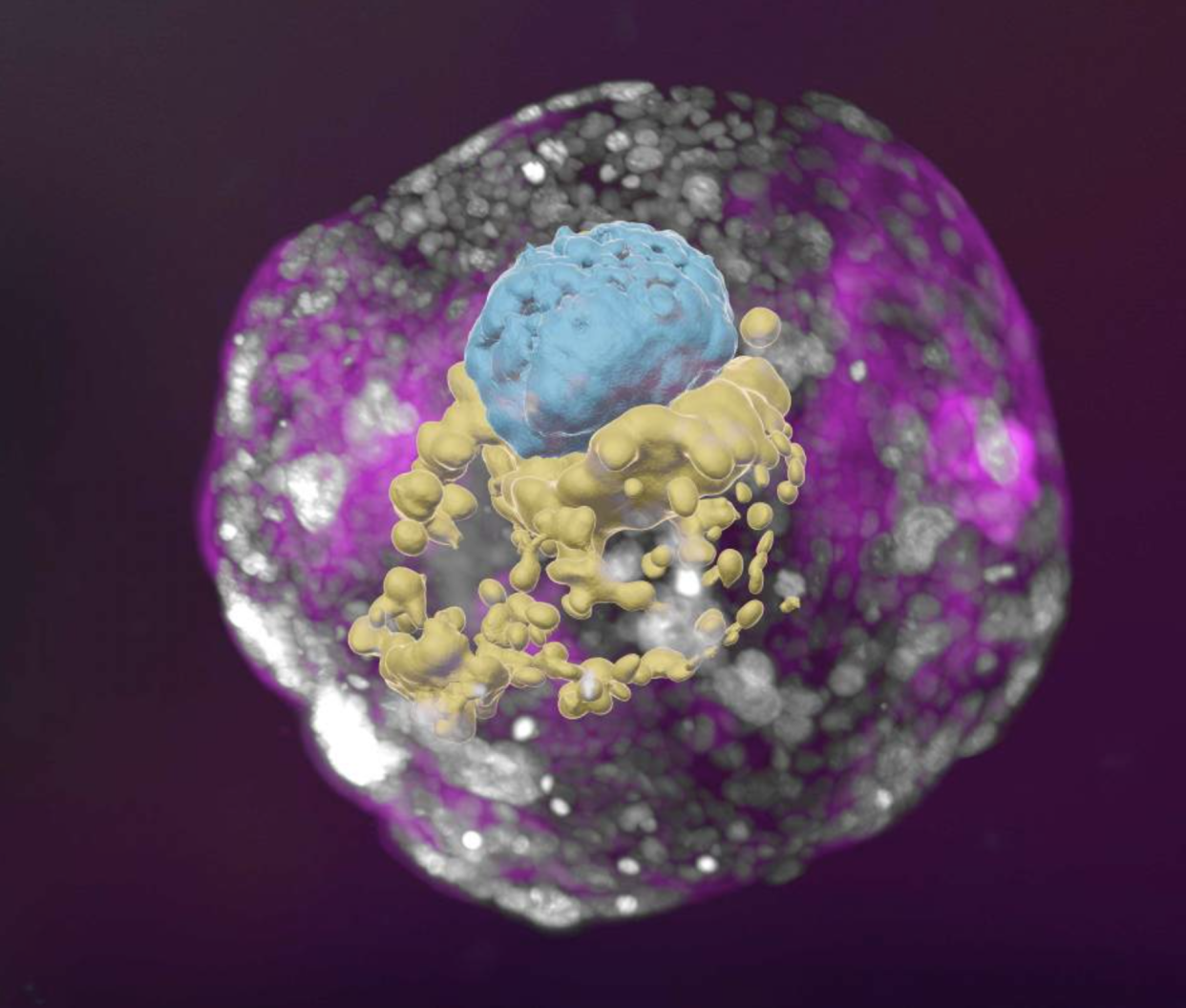

MÉDECINE - Un scénario digne d’un film de science-fiction. Des chercheurs de l’Institut Weizmann à Israël ont créé un embryon humain sans sperme ni ovule. À la place, ils expliquent dans un article paru dans Nature le 6 septembre avoir utilisé des cellules souches, ces fameuses cellules « mères » capables de se spécialiser dans n’importe quel rôle.

Cultivés en dehors de l’utérus, ces embryons synthétiques ont grandi jusqu’au jour 14 et possédaient toutes les caractéristiques de croissance à ce stade : le précurseur du placenta, le sac vitellin, le sac chorionique et d’autres tissus externes assurant la croissance de l’embryon. Pourquoi quatorze jours ? C’est la limite légale pour travailler sur des embryons humains. en France, ce délai est établi par la loi de bioéthique de 2021.

Des cellules souches programmées

« Il s’agit du premier modèle d’embryon qui a une organisation structurelle (...) et une similitude morphologique avec un embryon humain au jour 14 », a déclaré le professeur Jacob Hanna, auteur principal de l’étude. À ce stade, ils contenaient environ 2 500 cellules et mesuraient 0,5 mm. Une semaine avant, l’embryon comptait 120 cellules pour une taille d’environ 0,01 mm de diamètre.

Les cellules souches, à la manière d’un code informatique, peuvent être programmées pour réaliser une tâche. Ici, c’est de former un embryon. Pour Vincent Pasque, coauteur de l’étude et responsable du laboratoire sur les cellules souches à l’université de Leuven en Belgique, « la clef pour ce projet, c’est de comprendre comment utiliser les cellules souches pour faire des cellules ressemblantes aux cellules de l’embryon».

L’enjeu est de taille, puisque la littérature scientifique sur le sujet est mince. La raison est double. La deuxième semaine après fécondation, l’embryon humain est quasiment inaccessible puisqu’il a nidifié dans l’utérus.

Cette nouvelle étude est donc prometteuse, malgré des limites. Vincent Pasque explique qu’il « y a encore des différences importantes [avec un embryon naturel]. Par exemple les cellules trophoblastes (ndlr : la couche externe de l’embryon, sorte de précurseur du placenta) ont quelques problèmes. D’autres cellules les cellules de mesoderme extraembryonnaire, ne sont pas au bon endroit. » Malgré tout, cette nouvelle étude est une base pour de potentielles avancées.

Un espoir pour l’infertilité, mais pas seulement

Le but de ces embryons humains synthétiques est de faire la lumière sur les premiers stades du développement humain. « La première étape est de comprendre ce qui se passe. Ensuite seulement il sera possible de mettre en œuvre des potentielles avancées médicales » explique le chercheur belge.

Parmi les potentielles applications, il y a le traitement des problèmes de fertilité, sur lesquels travaille le chercheur Nicolas Rivron que nous avions interrogé en 2021. Il pourrait également être possible de diagnostiquer et prévenir des maladies qui se développent au stade embryonnaire, comme la maladie de Huntington.

Une autre application possible serait d’évaluer l’impact des médicaments sur de vrais embryons humains. Étant donné que, pour des raisons éthiques évidentes, il n’est pas possible de réaliser des tests sur des femmes enceintes, il s’agirait d’une potentielle solution.

Des humains sans humains ?

Ces embryons pourraient également être la clef d’un champ médical prometteur, la médecine régénératrice. « Pour l’instant cela reste de l’ordre de l’idée, mais si un patient a besoin d’être transfusé par exemple, il suffirait de reprogrammer des cellules souches et les cultiver [pour qu’elles en produisent] ». Mais alors, sera-t-il possible de donner des cellules comme on donne un organe ? Comment éviter les dérives ? Autant de questions épineuses pour le législateur.

Qu’est-ce qui empêche par exemple les chercheurs de « fabriquer » des bébés en cultivant les embryons jusqu’à leur terme ? Ces embryons synthétiques « ne peuvent pas être utilisés pour la grossesse », a déclaré Jacob Hanna. Même constat pour le docteur Peter Rugg-Gunn. « Ce modèle d’embryon ne pourrait pas se développer s’il était transféré dans un utérus, parce qu’il contourne l’étape nécessaire pour s’attacher à la paroi de l’utérus », précise dans le Guardian celui qui étudie le développement embryonnaire à l’Institut Babraham au Royaume-Uni.

Il n’empêche que les chercheurs sont d’ailleurs unanimes : il faut poser les bonnes questions et réguler ce champ de recherches, car elles « soulèvent des considérations éthiques importantes » estime Jacob Hanna. Ce qu’approuve Vincent Pasque : « Il y a un besoin de discuter pour réguler ce champ de recherche, car ce n’est pas clair, d’autant plus que la législation varie d’un pays à l’autre ».

À voir également sur Le HuffPost :

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités