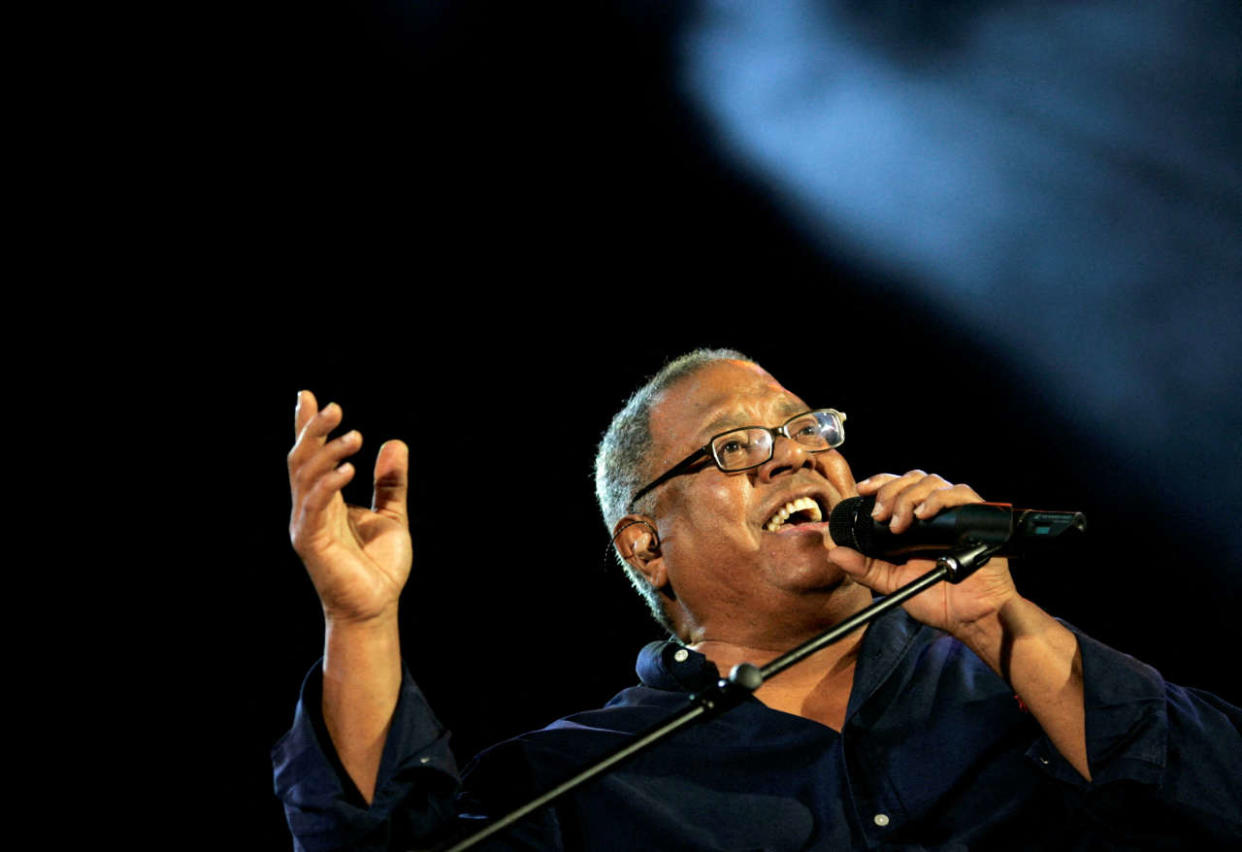

Mort de Pablo Milanés, le chanteur qui réconciliait les Cubains

Yolanda, Yo no te pido, ou encore Ámame como soy : pour beaucoup d’hispanophones, Pablo Milanés fut l’un des meilleurs chantres de l’amour. Mais l’héritage du chanteur cubain, né en 1943 et mort à Madrid le 22 novembre 2022, ne s’arrête pas là. Son engagement politique en faveur de la révolution castriste, puis ses critiques à l’égard du régime, lui valent aujourd’hui des éloges aussi bien de la part de l’opposition que des responsables communistes.

Ainsi, Granma, le quotidien officiel du Parti communiste cubain (PCC), relate l’hommage rendu par le président cubain Miguel Díaz-Canel, qualifiant Pablo Milanés de “voix inséparable de la bande-son de notre génération”.

Granma rappelle que “ce troubadour” était à l’origine de la Nueva Trova Cubana. Né à Cuba dans les années 1960, ce mouvement musical a accompagné la révolution castriste. “L’héritage musical de Pablo Milanés, auteur d’une œuvre monumentale, est une référence incontournable de l’identité et de la culture cubaines, et ses chansons et ses interprétations magistrales ont une place à part entière dans la bande-son de la révolution cubaine”, estime le quotidien de La Havane.

Une voix critique

En face, Cubanet, site d’information de l’opposition cubaine, loue aussi les qualités d’un artiste “hors du commun par les paroles de ses chansons et le timbre captivant de sa voix, mais [qui] a aussi eu le courage de critiquer le processus dit ‘révolutionnaire’ mené par Fidel Castro, et ce pendant plusieurs décennies”.

Et le site ne manque pas non plus de rappeler que le chanteur était devenu critique du régime après avoir été envoyé en camp de travail. “Vers 1966, Milanés est envoyé par le régime cubain dans les Unités militaires d’aide à la production (Umap) de la région de Camagüey. Après avoir réussi à s’échapper à La Havane pour dénoncer les injustices commises dans ce qu’il appellera en 2015 un ‘camp de concentration stalinien’, il est emprisonné pendant deux mois à La Cabaña, puis envoyé dans un autre camp, où il reste jusqu’à la dissolution des Umap, fin 1967.”

[...] Lire la suite sur Courrier international

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités