Médecine : le rôle insoupçonné de la guerre dans les avancées médicales majeures

"Mais le cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glouglous comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, il en faisait une sale grimace […] Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble." Ces quelques lignes tirées de Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, rappelle la violence des combats de la Première Guerre mondiale. L’écrivain, qui s’inspire pour ce roman de sa vie de simple homme de troupe, en est resté marqué à jamais ; sa vocation de médecin vient probablement en partie du traumatisme qu’il a vécu sur le front durant cette guerre qu’il qualifie d’"abattoir international de la folie".

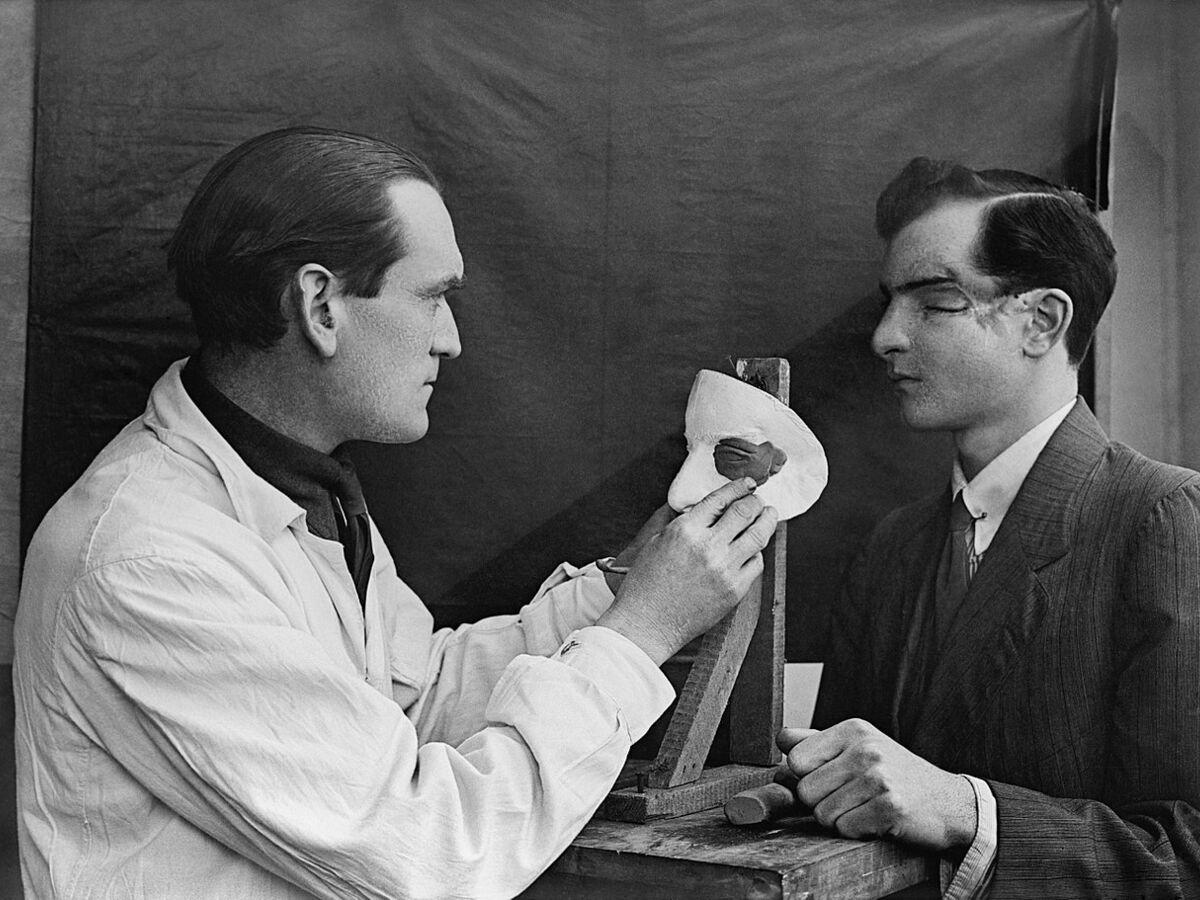

A priori, tout oppose médecine et guerre. Ce n’est qu’en apparence. Au cours de l’Histoire, la seconde a toujours nourri les avancées de la première. Remettre d’aplomb, si possible rapidement, le soldat, est une nécessité : son corps est un outil destiné à être employé de nouveau. Il faut veiller sur ce capital. Dès 1708, Louis XIV, conscient de cet enjeu, crée le Service de santé des armées et les premiers hôpitaux militaires. L’ingéniosité des praticiens chargés de "réparer" les combattants a permis des avancées qui ont vite infusé la médecine civile.

Souvent qualifié de "père de la chirurgie moderne", Ambroise Paré va se distinguer lors des nombreux conflits du XVIe siècle. Issu d’un milieu modeste, ce membre de la corporation des barbiers-chirurgiens écume les champs de bataille (...)

(...) Cliquez ici pour voir la suite

Quelle est la différence entre cancérigène et cancérogène ?

Automassage et digitopression : des solutions efficaces contre le stress

Peut-on avoir un arrêt de travail en cas d'allergies au pollen ?

Cancer : comment le déceler avec une prise de sang ?

Les frais médicaux vont doubler à partir de mai, on vous explique qui sera concerné

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités