L’arrêt du nucléaire en Allemagne n’a pas (encore) fait bondir la production de charbon

ÉNERGIE - Par quoi les Allemands vont-ils remplacer le nucléaire ? Ce samedi 15 avril, l’Allemagne a fermé ses trois dernières centrales en activité : celles de Neckarwestheim, dans le sud du pays, d’Emsland au nord et d’Isar 2 à l’Est. Une clôture qui était forcément suivie de près, aussi bien par les partisans du nucléaire que par ses opposants, curieux de connaître les conséquences immédiates d’une telle décision.

Pour cela pas besoin d’être sur place : un outil en ligne baptisé Electricity Maps permet de suivre en temps réel la production d’électricité du pays. Ce site indique également quelles sont les sources de production d’électricité, et calcule l’intensité carbone de cette production, exprimée en grammes de CO2 par kWh.

Un pic de production de charbon ?

Or depuis la fermeture des centrales, des captures d’écran d’Electricity Maps circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où des internautes dénoncent une production de charbon qui atteindrait des niveaux historiques outre-Rhin. Et cela fait réagir puisque le charbon est largement plus polluant que le nucléaire. En effet, selon les chiffres du Giec, le nucléaire émet 12 g de CO2 par kWh, contre 820 g de CO2 par kWh pour le charbon.

First night of Germany's grid without nuclear: it's bad. It's night. No sun. Wind has dropped to almost nothing.… https://t.co/Go3Msjvggd

— Mark Nelson (@energybants) Voir le tweet

Mais qu’en est-il vraiment ? L’Allemagne a-t-elle véritablement fait exploser les scores du charbon ce week-end ? Eh bien pas spécialement.

Si la sortie du nucléaire pose forcément la question de l’après et de savoir si elle se fera en échange d’une explosion des émissions de CO2, la production électrique du pays ce week-end n’a rien eu d’exceptionnel. On relève une moyenne de 383 g de CO2 par kWh samedi, et 492 g de CO2 par kWh dimanche.

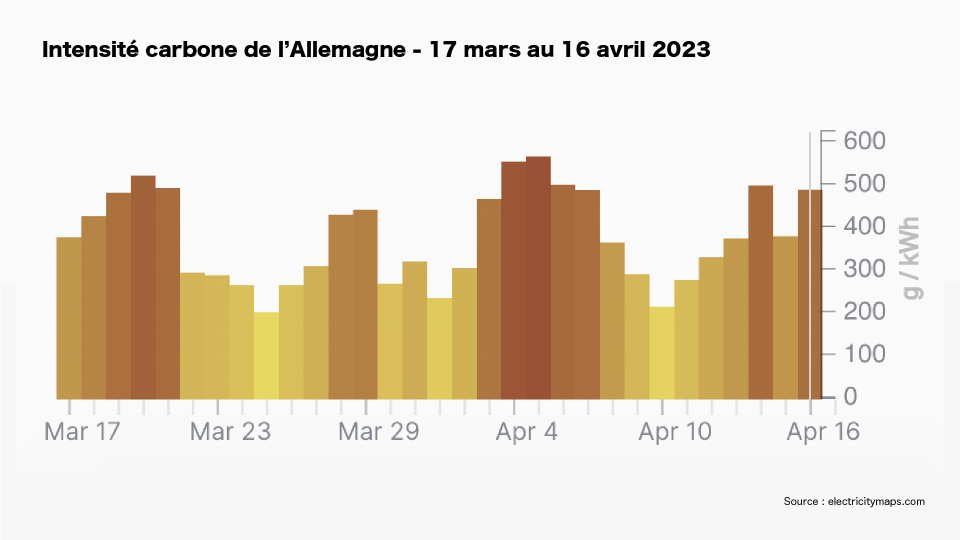

Pris à part, ces chiffres peuvent paraître impressionnants. Ce n’est pourtant pas un record pour l’Allemagne, comme le montre le graphique ci-dessous, qui illustre la production électrique du pays au mois d’avril. Le pays a ainsi atteint des niveaux d’émissions similaires, voire supérieurs fin mars (525 g de CO2 par kWh le 20 mars) ou début avril (557 g de CO2 par kWh le 4 avril).

Et cela s’explique : les centrales nucléaires mises à l’arrêt samedi 15 avril ne représentaient déjà plus que 6 % de la production en électricité du pays. Il ne fallait donc pas s’attendre à un changement phénoménal dans les graphiques à la suite de leur mise à l’arrêt.

De ce fait, les variations du CO2 que l’on peut observer sur Electricity Maps sont liées aux aléas de la météo, qui font varier les productions des énergies renouvelables. Or pour lire correctement les captures d’écran du site qui circulent, il faut regarder l’heure à laquelle elles sont prises, pour savoir s’il faisait déjà jour, ainsi que la météo à la date choisie. Un contexte qui a son importance. Sur l’exemple ci-dessous, il fait par exemple nuit au moment où la production allemande est commentée, ce qui explique par exemple que le solaire ne représente qu’une part infime.

Les premières 24h de l’Allemagne sans nucléaire sont dramatiques. Son intensité carbone est de 558g et 30% de son… https://t.co/bRBlIaDTOu

— Charles-Antoyne Hurstel (@ca_hurstel) Voir le tweet

1/3 de la production électrique allemande

Certains tweets comparent l’intensité carbone de la France à celle de l’Allemagne, notamment pour montrer que le schéma français, qui utilise du nucléaire, émet largement moins de carbone et pour critiquer le mix énergétique du voisin allemand. De fait, avec son mix énergétique actuel l’Allemagne est largement plus polluante que la France.

Sa production de charbon représente encore un tiers de sa production électrique, avec une hausse de 8 % l’an dernier pour faire face à l’absence de gaz russe. Un paradoxe, alors que le pays se donne pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045, et de couvrir 80 % de ses besoins en électricité grâce aux énergies renouvelables dès 2030.

D’autant que dans ses objectifs figure aussi la sortie définitive du charbon, fixée à 2038 au plus tard. Un défi de taille. Car pour couvrir les besoins du pays, il faudra installer « 4 à 5 éoliennes chaque jour » au cours des prochaines années, estime le chancelier Olaf Scholz.

À lire également sur Le HuffPost :

Au G7, une déclaration pas très contraignante sur la sortie des énergies fossiles

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités