Histoire de la dissolution, une arme politique à double tranchant

C'était le 7 juin à Bayeux. Macron exaltait ce 14 juin 1944 où, grâce au général de Gaulle, la France avait repris ses droits face au régime de Pétain, l'État français ressuscitant aux yeux du monde. Le président, qui avait déjà la dissolution en tête, avait peu parlé de l'autre Bayeux, où deux ans plus tard, le 16 juin 1946, de Gaulle prononçait le discours fondateur de la Ve République qui assurerait un président fort doté à nouveau du… droit de dissolution.

En 1946, de Gaulle entendait ce droit comme une manifestation du retour de la puissance de l'exécutif, non de son impuissance. Douze ans plus tard, l'article 12, rédigé par Michel Debré, devenait l'une des pierres angulaires de la nouvelle République et de sa stabilité : « Il fallait rationaliser le Parlement et avoir des armes pour contraindre les députés. Il y en eut deux, l'une, exceptionnelle, la dissolution, l'autre, plus ordinaire, le 49.3 », analyse l'historien Frédéric Fogacci. Étrange coïncidence du calendrier où l'Histoire et ses lieux se retrouvent en écho dans l'actualité et ses lendemains de résultats électoraux.

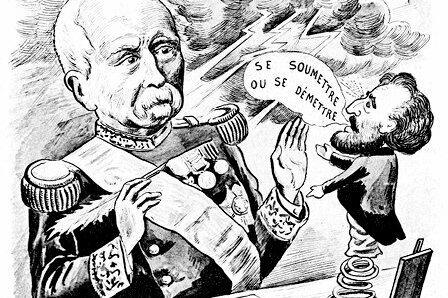

Son usage dérape sous Charles X

Notre histoire du droit de dissolution aura été à réaction. Reconnu dans les statuts du Consulat, mais ignoré par Bonaparte qui n'en avait pas besoin pour diriger, ce droit devient une arme dans le cadre de la monarchie parlementaire. Mais son usage dérape : contesté par l'adresse des 221 libéraux de l'Assemblée, le roi Charles X dissout dans l'espo [...] Lire la suite

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités