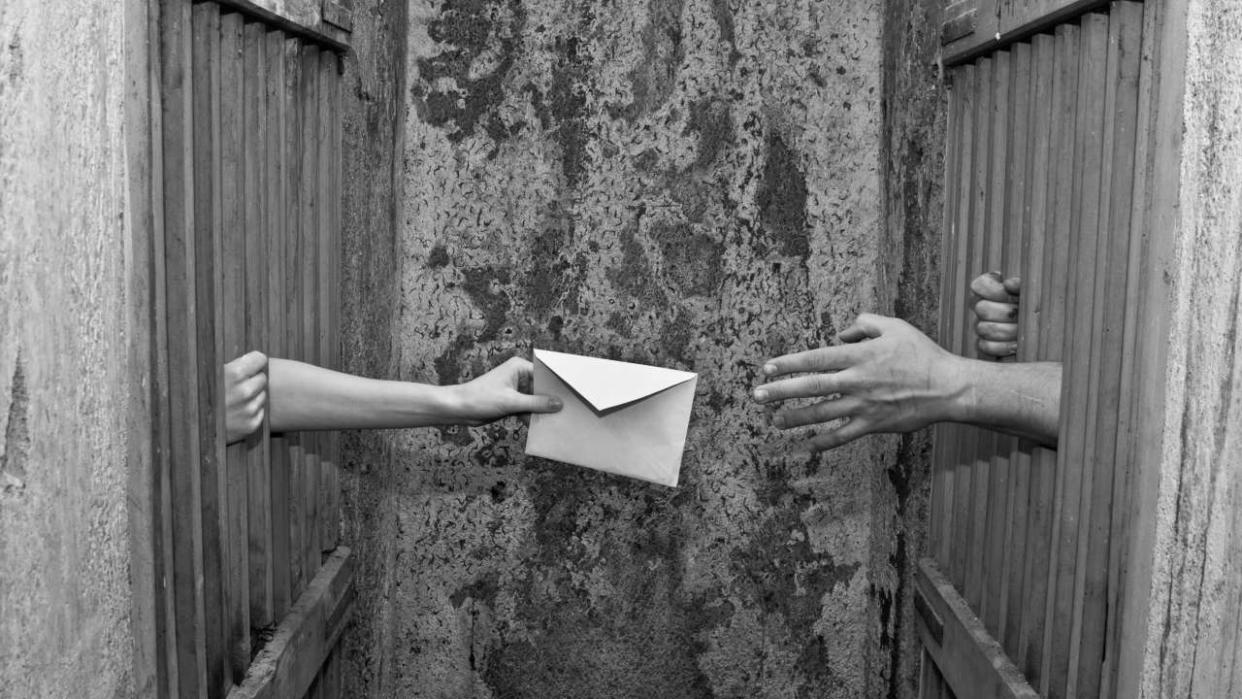

Fin du timbre rouge : quelles conséquences pour les personnes en détention et leurs avocats ?

COURRIER - La dématérialisation du timbre rouge, qui permettait d’envoyer une « lettre prioritaire » à quelqu’un pour le lendemain, n’est pas sans conséquence pour tout le monde. En prison, les personnes détenues font partie des citoyens pour lesquels la nouvelle formule, appelée « e-Lettre rouge » et effective depuis le 1er janvier, ne sera pas une option. Les avocats que nous avons interrogés ne l’utiliseront pas avec leurs clients en raison du manque de confidentialité.

Le système nuit ainsi à l’obligation déontologique des avocats à garantir la confidentialité des échanges avec leurs clients, mais aussi tout simplement au « secret des correspondances ». « Si j’écris à mon médecin ou une lettre d’amour, c’est choquant que cela puisse être lu », souffle Michèle Bauer, avocate spécialiste en droits des affaires à Bordeaux.

Secret professionnel non garanti

Car pour faire partir une « lettre prioritaire », il faudra désormais envoyer son texte sur le site laposte.fr ou se rendre dans un bureau de poste, via un automate ou avec l’aide d’un postier. Le document sera ensuite imprimé par les services de La Poste, mis sous pli et distribué le lendemain s’il a été envoyé avant 20 heures. « Cela présente deux moments à risque : le scannage de la correspondance si l’expéditeur y a recours et l’impression et la mise sous pli de celle-ci », explique Dominique Piau, avocat au Barreau de Paris.

« Techniquement, même si c’est une machine qui met sous pli, s’il y a un bourrage papier, il y a bien un humain qui vient sortir le papier, renchérit Mélodie Kudar, avocate pénaliste au Barreau de Versailles. Je ne l’utiliserai pas, comme je n’utilisais déjà pas le recommandé en ligne. » Elle n’est pas la seule. Parmi les avocats interrogés, aucun ne compte y avoir recours pour correspondre avec ses clients.

Pour envoyer des documents physiques, restent donc comme options le timbre vert — « tant qu’il existe encore », s’inquiète Michèle Bauer —, dont le délai s’est allongé à trois jours, ou la lettre Chronopost prioritaire, dont le prix est dix fois plus cher. Une contrainte qui risque principalement de pénaliser les échanges avec les personnes détenues.

« En dehors des personnes détenues, on passe beaucoup par d’autres moyens, comme les mails sécurisés et les rendez-vous physiques », reconnaît Mélodie Kudar. En prison, sans accès à Internet et avec un accès au téléphone restreint, les lettres prioritaires étaient un moyen de communication très utilisé.

Des délais d’acheminement rallongés

Avant même la dématérialisation du timbre rouge, les délais d’acheminement du courrier aux personnes détenues étaient déjà plus importants qu’à l’extérieur. « Le courrier est distribué par le facteur, à l’entrée, au vaguemestre, détaille Matthieu Quinquis, avocat et président de l’Observatoire International des Prisons (OIP). Il y a tout un tri qui doit être opéré et avant que le courrier soit effectivement distribué aux personnes détenues, ça peut prendre quelques jours supplémentaires. »

Le timbre vert, dont le délai est allongé à trois jours, ne peut pas être utilisé en cas d’urgence. « Le timbre rouge était l’un des seuls moyens de pouvoir transmettre rapidement des informations ou des documents, confirme Matthieu Quinquis. C’est une contrainte qui vient s’ajouter à d’autres. »

En cas d’urgence, les avocats ne peuvent pas appeler directement leur client en prison. Depuis quelques mois, un système de messagerie vocale permet de laisser un message à un détenu. « Mais c’est un dispositif qui n’est pas du tout mis en avant et pas encore assez utilisé », souligne-t-il. La personne détenue, si et quand elle a le message, peut alors rappeler, à condition d’avoir les moyens de s’offrir une carte téléphonique. Si certains possèdent en cachette des téléphones portables, communiquer avec eux par ce biais représente une infraction pour les avocats.

« En prison, toutes les correspondances sont prioritaires »

Pourtant, le besoin de communiquer de manière rapide existe bel et bien. « Les détenus ont souvent des questions urgentes : si quelqu’un vient de se faire tabasser en prison, par exemple, j’ai besoin de vite lui dire qu’il faut qu’il demande à voir un médecin, etc. Si je ne peux pas le contacter et qu’il ne m’appelle pas, je n’ai pas d’autre choix que de me déplacer », détaille Mélodie Kudar.

Autre cas de figure : dans la perspective d’une audience, il faut rappeler au client qu’il doit venir avec certaines pièces au tribunal, des détails qui peuvent sembler anodins mais qui peuvent déterminer l’issue d’une audience et la concrétisation d’un projet de sortie.

Et puis, il y a les demandes d’appel. « Le délai pour faire une demande d’appel est de dix jours, pose Mélodie Kudar. La personne détenue peut faire appel depuis la prison, mais si elle a besoin du conseil de son avocat et qu’elle lui écrit le jour huit, le temps de recevoir et de répondre, c’est trop tard. » Elle admet qu’en cas d’extrême urgence, elle devra avoir recours à Chronopost ou effectuer davantage de visites. Sauf que tout cela à un coût.

« La majorité des personnes détenues sont souvent sans moyens financiers, rappelle-t-elle. Soit ce sont les familles qui supportent les frais d’avocat, soit elles qui bénéficient de l’aide juridictionnelle. Mais en deux allers-retours en prison, on l’a cramée. Donc ce sera pour ma poche et ce n’est pas normal. »

Pas d’accès à Internet

Les personnes détenues n’ont pas accès à Internet. Impossible de leur côté donc de recourir au timbre rouge dématérialisé. « La forme du courrier est parfois un peu archaïque et coûteuse et peut-être qu’il faut penser d’autres formes de communication pour les personnes détenues », souligne Matthieu Quinquis.

En septembre dernier, un appel avait été lancé par l’OIP et 600 signataires, adressé à la Première ministre Élisabeth Borne, pour accorder l’accès à Internet aux détenus, afin de faciliter leur réinsertion et de réduire la « fracture numérique ». « Ce serait peut-être le moment de rappeler au ministère de la Justice qu’il est temps de nous donner un autre moyen de communiquer avec nos clients en détention », conclut en ce sens Mélodie Kudar.

À voir également sur Le HuffPost :

Lire aussi

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités