Les César 2023 changent la forme… mais pas le fond ?

CINÉMA - « Une cérémonie renouvelée qui mettra en valeur la diversité et la richesse du cinéma en France. » Voilà la promesse faite par Canal+ pour la 48e édition des César, diffusée en direct ce vendredi 24 février depuis la salle mythique de l’Olympia à Paris. Mais entre le manque – voire l’absence – de femmes dans les catégories reines et la décision alambiquée de « ne pas mettre en lumière » des artistes mis en cause pour des faits de violence qui peuvent toujours être nommés, cette édition 2023 va-t-elle vraiment éviter ses sempiternels écueils ?

La nouveauté majeure des César en 2023, c’est qu’il n’y a plus un ou une maîtresse de cérémonie… mais neuf. Quand Florence Foresti ou Antoine de Caunes ont porté seuls, ces précédentes années, le poids de la présentation de la grand-messe du cinéma français, ce sont ce vendredi Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekhti (la soirée est présidée par son compagnon Tahar Rahim), Jérôme Commandeur, Jamel Debbouze, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla qui s’y collent.

9 maîtres de cérémonie, « un levier évident »

« On peut compter un peu les uns sur les autres. Toute seule, je n’y serai jamais allée. Je pense que toute seule, on ne me l’aurait jamais proposé d’ailleurs », sourit la comédienne Eye Haïdara, vue dans En Thérapie ou Le Sens de la fête, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de Canal+. Et elle n’a sans doute pas tort.

« Cette présentation collégiale, c’est un levier évident pour l’Académie », analyse pour Le HuffPost Chloé Delaporte, enseignante-chercheuse en socio-économie du cinéma et de l’audiovisuel à l’université Paul-Valéry de Montpellier. « Quand une grande partie des polémiques reposent sur la critique de l’entre-soi, ce choix d’un collectif d’acteurs et d’actrices permet de compenser » et de montrer à l’image un kaléidoscope de visages au capital médiatique non discutable.

Voilà pour la « vitrine » des César, formée par cette brochette d’acteurs et d’actrices chargées de tenir les quelque 3 heures de direct d’une cérémonie qui, côté audience, a touché le fond l’an dernier avec 1,3 million de téléspectateurs. Au bingo des thématiques qui seront abordées dans leurs sketchs, on mise sur la réforme des retraites, une pique (au moins) sur Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, et peut-être une vanne osée sur Pierre Palmade s’ils veulent tenter le diable.

Mais il y a aussi fort à parier que ces maîtres et maîtresses de cérémonie tenteront de compenser le manque criant de femmes réalisatrices parmi les nominations – et donc parmi les lauréates de cette soirée. Car dans la catégorie reine de la « meilleure réalisation », il n’y a cette année que des hommes – alors que de nombreuses femmes réalisatrices se sont elles aussi illustrées l’an passé dans les salles. Et dans celle de « meilleur film », ne figure que Valéria Bruni-Tesdeschi pour Les Amandiers

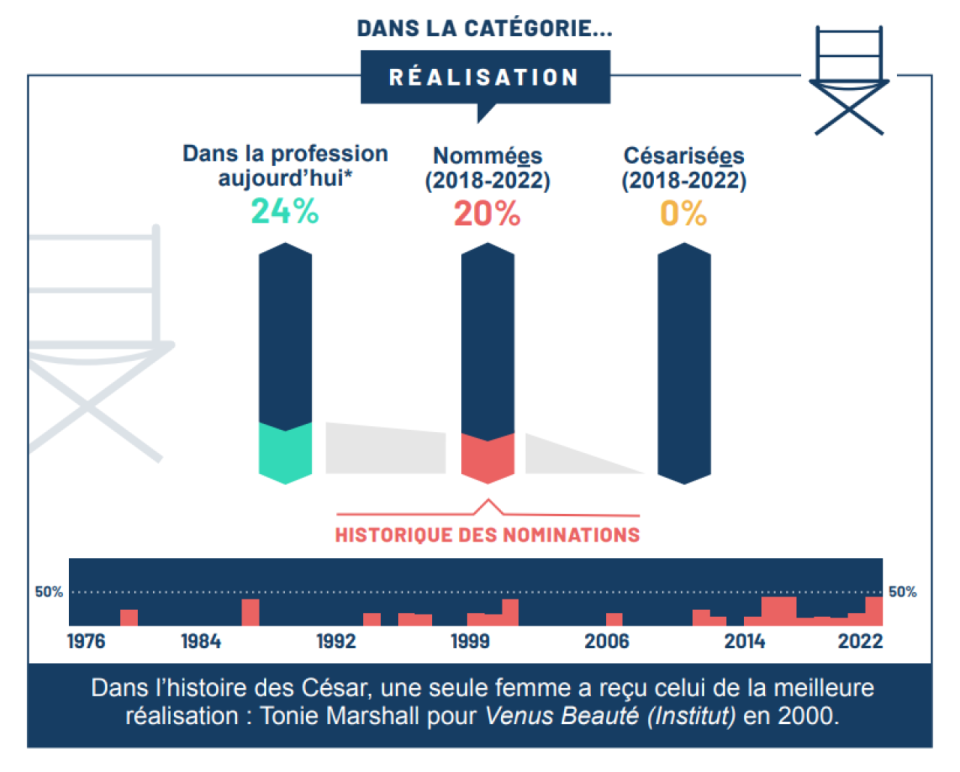

Le problème n’est pas nouveau. De toute l’histoire des César, seule une femme a remporté la statuette de la meilleure réalisation : il s’agit de Tonie Marshall pour Vénus Beauté, en 2001. Mais depuis 2014, une ou plusieurs réalisatrices avaient toujours été en lice dans cette catégorie, à l’image de Céline Sciamma, Houda Benyamina, Maïwenn, Nicole Garcia, Jeanne Herry ou encore Audrey Diwan, Julia Ducournau et Valérie Lemercier l’an passé.

Comment expliquer l’absence des femmes ?

« C’est vrai que cette liste est aberrante », souffle Rebecca Marder au HuffPost. L’actrice, nommée dans la catégorie du meilleur espoir féminin pour son rôle dans le long-métrage de Sandrine Kiberlain Une jeune fille qui va bien, ajoute : « Surtout, on vit un tournant par la libération de la parole, mais parce qu’il y a aussi de plus en plus de femmes réalisatrices, scénaristes, productrices, distributrices. Le fait qu’elles ne soient pas représentées là, c’est triste. »

« L’année dernière, il a été reproché à l’Académie des Oscars une compétition trop blanche. Cette année, trop masculine. Les César 2023 cumulent, eux, cette double invisibilisation », a de son côté réagi le Collectif 50/50. Et de déplorer le manque de représentativité des femmes réalisatrices parmi les nommés : « Si l’espace médiatique et public permet désormais aux voix féministes de s’exprimer, la société stagne encore. »

Car il faut rappeler que la liste des nommés aux César, dans les 24 catégories récompensées, résulte du vote de plus de 4 700 membres de l’Académie. Parmi lesquels 520 nouveaux admis en 2022, et désormais composés au global à 44 % de femmes, comme se plaît à le rappeler l’Académie.

« C’est un suffrage à deux tours. Alors plus le nombre de votants est élevé, plus les résultats ne reflètent pas tant les goûts ou les réflexions des votants qu’un indice de notoriété », explique Chloé Delaporte, autrice d’un ouvrage sur La Culture de la récompense dans les compétitions, festivals et prix cinématographiques. « Les membres votent pour ceux qu’ils connaissent : parce que ce sont leurs copains, parce qu’ils ont été très médiatisés ou parce qu’ils ont déjà reçu des prix dans d’autres instances de consécration. »

L’actrice Nadia Tereszkiewicz, nommée pour le meilleur espoir féminin avec Les Amandiers, avoue « ne pas avoir vraiment compris » l’absence notoire de femmes dans les catégories principales, « il y avait tellement de films incroyables ». Mais à 26 ans, elle garde espoir : « C’est bien qu’on en parle. Ça veut dire qu’il y a un truc qui est soulevé. Je pense que le chemin est long, mais qu’on est en train de réaliser. »

Changer le règlement ?

Parmi ces autres « trucs soulevés », impossible de ne pas parler de la décision alambiquée prise par l’Académie des César au tout début du mois de janvier. Dans un communiqué, la structure annonçait sa décision « par respect pour les victimes (même présumées en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive), de ne pas mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence, notamment à caractère sexuel ou sexiste ».

Une décision prise suite à la mise en examen fin novembre pour viols et violences sur conjoint de l’acteur Sofiane Bennacer, un temps pressenti pour figurer parmi les révélations de cette année. Pour les professionnels du 7e art, les accusations contre le comédien étaient venues rappeler le souvenir de l’affaire Polanski, régulièrement rattrapé par des accusations anciennes d’abus sexuels, ou encore les mises en examen d’acteurs comme Gérard Depardieu ou Ary Abittan pour des faits de viols, qu’ils contestent.

Sauf que cette mise en retrait n’exclut pas qu’une personne mise en examen puisse être nommée, voire récompensée. « C’est un manque de courage », commentait Andréa Bescond, autrice et réalisatrice engagée contre les violences sexuelles à qui l’on doit notamment le film autobiographique Les Chatouilles. « Oui, le seuil de tolérance de la société vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles a baissé, mais le chemin est encore long pour en finir avec l’impunité des agresseurs », résumait le collectif Osez le féminisme.

Plutôt que de modifier franchement et rapidement son règlement, l’Académie argue que « face à l’ampleur et la complexité de ces questions, d’un point de vue moral et juridique » elle va d’abord mettre en place un groupe de travail dédié et chargé de « poursuivre sa réflexion » sur une éventuelle « mesure d’empêchement à l’éligibilité de certain.e.s participant.e.s ».

C’est que de la télé

Alors oui, les César ont montré qu’ils pouvaient changer la forme de leur cérémonie et les contours de leur fonctionnement. Pointé du doigt pour l’opacité de sa gestion et la polémique Polanski, le bureau des César avait collectivement démissionné début 2020. Une lente mue a depuis été amorcée – avec en trois ans une nouvelle présidence, des statuts modernisés et un panel de membres rééquilibré.

Mais sur le fond, ils ne sont que le reflet de toute une industrie du cinéma français qui n’est, dans les faits, ni diverse ni paritaire. Une étude du Collectif 50/50, publiée ce mardi 21 février, montre qu’il n’y a que 26 % des femmes scénaristes dans la profession, 24 % de femmes réalisatrices ou encore 7 % de femmes compositrices.

Enfin, la chercheuse Chloé Delaporte tient à rappeler que les César sont « avant tout une émission de télévision » : « À leur création en 1976, le but des César ce n’est pas de donner le la du cinéma français, mais de faire une soirée qui met à l’image des gens rentables pour beaucoup moins cher que de produire un film. »

Alors il ne faut pas oublier que les enjeux sont prioritairement ceux d’un diffuseur télé : « En fait, c’est comme si on demandait à un programme télé fait pour vendre de la coupure pub d’être la vitrine du cinéma français. » « Évidemment, il faudrait que les César soient exemplaires parce que leur fonction de mise en lumière et de représentation du cinéma français est importante », mais peut-être faut-il arrêter « d’attendre des César quelque chose qu’ils ne sont pas ».

À voir également sur Le HuffPost :

Lire aussi

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités