Bestiaire cosmique : dis, c’est quoi un trou noir ?

Pour envoyer n'importe quel objet, qu'il s'agisse d'une fusée ou d'une balle de ping-pong, de la Terre vers l'espace profond, il faut lui donner une vitesse minimale afin qu'il se libère de l'attraction gravitationnelle de notre planète. Les astronomes appellent cela « la vitesse de libération ». Dans le cas de la Terre, elle est de 11 kilomètres par seconde. Mais quel rapport avec les trous noirs ? Bien que l'expression « trou noir » elle-même ne date que des années 1960, les premiers scientifiques à avoir conceptualisé ce type d'astre sont l'Anglais John Michell et le Français Pierre-Simon de Laplace, à la fin du XVIIIe siècle.

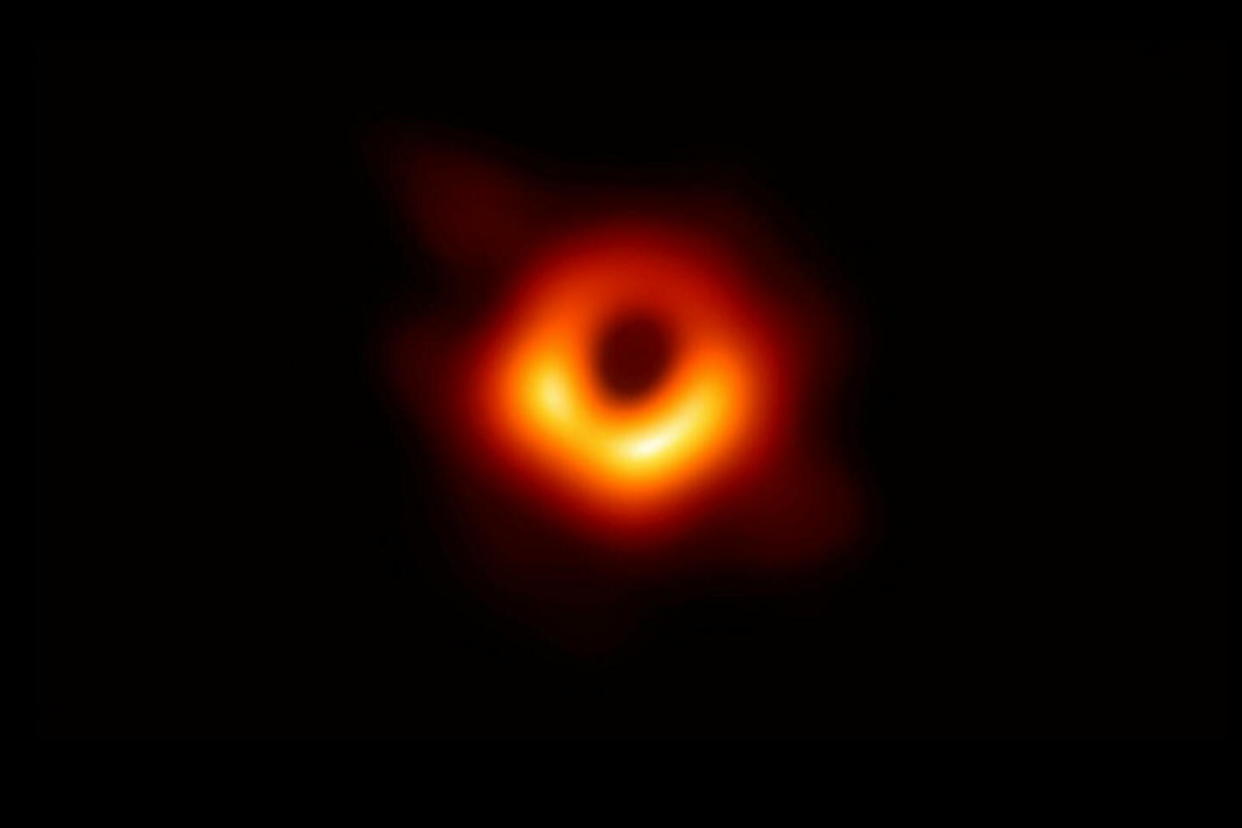

Réfléchissant alors dans le cadre de la théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton – pour qui la gravité se résumait à une force attirant les masses entre elles –, les deux scientifiques avaient eu l'intuition qu'il pouvait exister, dans l'univers, des astres si massifs que la vitesse de libération pour s'en arracher serait supérieure à celle de la lumière. Dans leur esprit, il s'agissait plutôt d'énormes étoiles dont la lumière ne pouvait s'échapper que de « trous » dans lesquels elle serait à jamais piégée.

Leur hypothèse a été vite balayée mais elle a ressurgi, sous une forme un peu différente, au XXe siècle, avec l'avènement de la relativité générale d'Albert Einstein, où la gravitation déforme l'espace et dévie les rayons lumineux.

Pièges gravitationnels

C'est alors que le physicien allemand Karl Schwarzschild, s'appuya [...] Lire la suite

Yahoo Actualités

Yahoo Actualités